Index

1.はじめに

この1、2年の間に「メタボリックシンドローム」という言葉が、急速に浸透してきました。診療の現場や学会は言うに及ばず、新聞、雑誌、テレビでもこの言葉をよく見聞きするようになりました。なぜでしょうか?

スーツのよく似合う小太りの中年男性で、仕事柄外食が多く、お酒も結構いける、しかし、仕事の上でのストレスは人並み以上に感じている……。こういう人が健康チェックを受けると、朝ご飯の前の血糖は少し高め、中性脂肪も高く、血圧もやはり基準値を超え、尿酸値も高い場合が多いのです。こうした人がメタボリックシンドロームを持っており、糖尿病になりやすく、心筋梗塞や脳卒中にもかかりやすいことがわかってきました。

「メタボリック」は「代謝の……」、もしくは「代謝に関係した……」という意味、「シンドローム」は「症候群」の意味ですが、具体的にはどんな病態(疾患)のことでしょうか。ここでは、この病態が注目されるようになってきた経緯、なぜ起こり、どのように診断するのか、この病態にならないようにするにはどうするか、また、よくするにはどうすればいいかを説明します。

2.メタボリックシンドロームという言葉ができるまで

メタボリックシンドロームとは、肥満、とくに内臓脂肪の過剰な蓄積、つまリ「内臓脂肪型肥満」を基にして、境界型糖尿病、脂質代謝異常、高血圧、脂肪肝などの病気が、ひとりの人に重なり合って起こってくる病態(疾患)のことです。

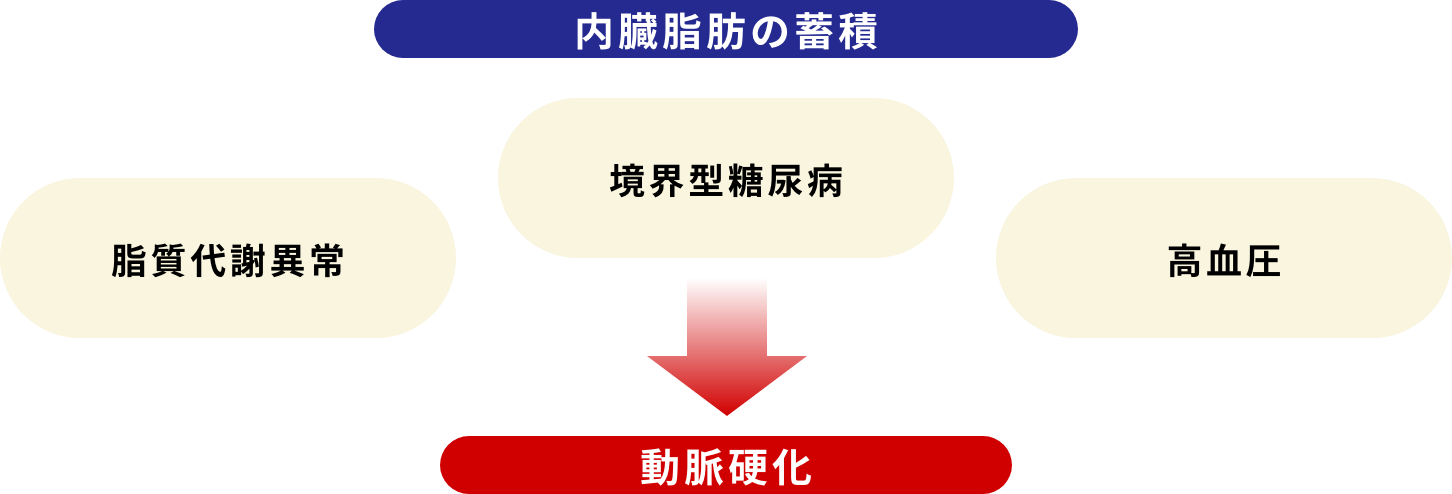

現在、糖尿病、脂質代謝異常、高血圧を持っておられる人は多いのですが、メタボリックシンドロームはこれらの病気が単に重なり合ったのではなく、内臓脂肪型肥満が“土台”もしくは“下地”になって生じる点が重要です。つまり、これらの病気を引き寄せてくる共通の基盤があり、それが内臓脂肪型肥満だという考え方です。言い換えると、糖尿病や高血圧を同時に持っていても、おなかの中に脂肪がたまっていない人は、メタボリックシンドロームとは言えません<図1>。

メタボリックシンドロームって何?

<図1>メタボリックシンドロームって何?

メタボリックシンドロームは内臓脂肪型肥満をもとに、境界型糖尿病、脂質代謝異常、高血圧がひとりの人に重なって起こり、動脈硬化を進めます。

注意していただきたいのは、コレステロールが高いことはこの病態のなかには含まれていないことです。

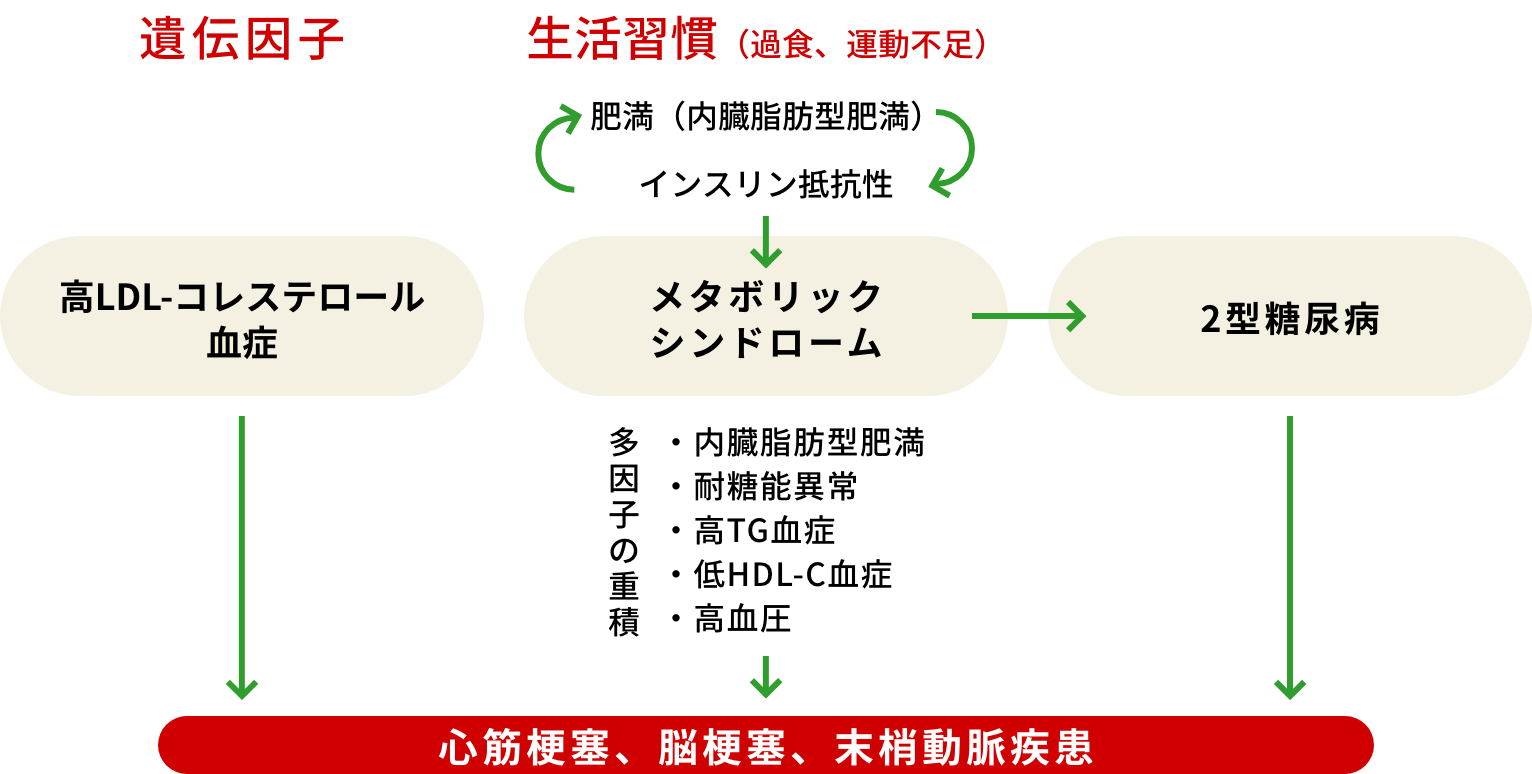

メタボリックシンドロームが、心筋梗塞や脳卒中の危険因子として浮上してきたのには歴史的な経緯があります。第二次世界大戦後、一つの大規模な疫学研究が行われました。疫学研究というのは、ある地域の多くの住民を対象に健康診断、健康調査を行い、どのような人が脳卒中や心筋梗塞などの循環器病や、がんになりやすいか、またどのような生活習慣を持っている人がそのような病気になりにくいかを検討する学問です。 この研究は「フラミンガム研究」と呼ばれ、大きな目的は、動脈硬化が進むことによって起こる心筋梗塞や脳卒中などの病気の危険因子を明らかにし、それらの因子を管理、制御して心筋梗塞や脳梗塞などを予防することでした。その結果、喫煙、高血圧と並んで、コレステロール、とくにLDL-コレステロール(悪玉コレステロールと呼ばれています)の高いことが、心筋梗塞の危険因子であることが明らかになりました。 その後、血液中のコレステロールを下げるため、官民一体となった啓発運動が行われ、現在ではアメリカの若い人のコレステロールの値は、日本人の値よりも低くなっています。しかしながら、心筋梗塞で亡くなる人は、期待していたようには減少しませんでした。 その理由は、肥満と糖尿病が増加したからです。私たちは、アメリカは昔から肥満大国、糖尿病大国と思いがちですが、実際、肥満の増加が深刻になってきたのは1990年からです。肥満の増加と期を一にして、糖尿病も増加してきました。それ以後は、肥満と糖尿病の増加は社会的な問題になっており、日本でも同様な増加傾向をたどっています。 当然、肥満と糖尿病に密接に関連し、心筋梗塞の危険因子になる病態が探索され、その結果、「メタボリックシンドローム」がクローズアップされてきたのです<図2>。

メタボリックシンドロームは心血管病をもたらす病態(疾患)である

<図2>メタボリックシンドロームって何?

3.内臓脂肪型肥満って何?

メタボリックシンドロームが起こる土台となっている内臓脂肪型肥満は、おなかの中に過剰に脂肪がたまることなのですが、これは「脂肪が内臓脂肪組織にたまる」ことを意味します。回りくどい言い方になりましたが、内臓脂肪型肥満が、糖尿病や動脈硬化をなぜ引き起こすかを考える場合、大切なことです。

内臓脂肪組織は後に説明しますが、私たちの体にとって大切な生理活性物質を産生・分泌し、また必要に応じて脂肪を合成し分解しています。ですから、内臓脂肪組織で産生され、分解された脂肪酸や「アディポサイトカイン」(「アディポ」は「脂肪の」という意味で、上に述べた生理活性物質を総称してこのように言います)は、門脈という静脈を通じて肝臓に行きます。肝臓は、脂肪肝や糖尿病などメタボリックシンドロームと密接に関係した病気を引き起こす臓器ですから、内臓脂肪の働きが異常になったとき、直接影響を受けます。

内臓脂肪組織は他にも際立った特徴を持っています。皮下脂肪組織に比べ、活発に脂肪を合成し、分解するので、美食、過食をすれば、すぐに脂肪がたまりますし、運動やダイエットをすると最初に内臓脂肪が落ちてきます。また、女性に比べて男性の方がたまりやすく、ストレスがかかると増えてきます。つまり内臓脂肪はカテコルアミン(ストレスを受けたときに分泌される、血管を収縮させる物質)に対する反応性が強く、男性ホルモンや副腎皮質ホルモンに対する感受性も高いことが知られています。

また、内臓脂肪組織は、昔は外敵に対する防御システムであったとも言われています。ですから、社会的責任が大きくなり、ストレスが増え、お付き合いで美食の機会が多くなり、運動不足になった中年男性ほど内臓脂肪型肥満に最も近いと言えます。

一方、女性ホルモンは、男性ホルモンとは対照的に、皮下脂肪を蓄える作用があります。女性の出産、育児というライフスタイルに適合しているのです。また、内臓脂肪とは反対に、皮下脂肪はたまりにくいが、いったんたまるとなかなか取れません。飢餓や寒冷の歴史を生き延びていくためには、皮下脂肪に効率よくエネルギーを蓄える必要があったからです。

つまり、脂肪組織は私たちの生存にとって不可欠なのですが、現在の過食、美食や運動不足、ストレスのために内臓脂肪が過剰にたまる結果になり、メタボリックシンドロームが起こり、さらに動脈硬化が進みやすくなっています。その意味で、メタボリックシンドロームは文明病なのです。

4.どのような人がメタボリックシンドロームを持っているのでしょうか

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の過剰な蓄積が基になることを説明しました。このことを踏まえて、2005年度にメタボリックシンドロームの診断基準が提唱されました<図3>。

NCEP-ATP Ⅲの基準(米国)

- 腹部肥満(ウエスト周囲長)

- 高トリグリセライド血症

- 低HDL-C血症

- 高血圧

- 高血糖

上記のうち3項目以上

JAMA 2002<図3>新しい診断基準とともによく使われる診断基準です。この基準では腹部肥満は必須項目にはなっていません。

内臓脂肪の蓄積は、診療の現場や検診では、おへその周りの周囲径(ウエスト径)で判断します。新しい基準では日本の男性は85cm以上、女性は90cm以上あると、内臓脂肪型肥満と診断されます。

なぜこの数値になっているのでしょうか。もともと診療の現場では、内臓脂肪の蓄積はCTスキャンでおへそのレベルを測定し判断していました。そして、おなかの中の脂肪の蓄積が100c㎡以上だと糖尿病や高血圧などの生活習慣病になりやすいことが分かったのです。この100c㎡に対応するウエスト径がこの数値であると決められました。

この基準では、内臓脂肪型肥満があることが必須項目で、それに加えて<表>に示すように (1)中性脂肪が高いことや善玉のコレステロールが低いこと (2)血圧が高いこと (3)空腹時の血糖が高いことのうち2項目を満たせば、メタボリックシンドロームを持っていることになります。脂質代謝異常は一つでも持っていればそう診断されます。

メタボリックシンドロームの診断基準

内臓脂肪(腹腔内脂肪)蓄積

| ウエスト周囲径 | |

|---|---|

| 男性 ≧ 85cm | 女性 ≧ 90cm |

(内臓脂肪面積 男女とも ≧100㎠ に相当)

上記に加え以下のうち2項目以上

| 高トリグリセライド血症 | 低HDLコレステロール血症かつ / または |

|---|---|

| ≧ 150mg/dl | < 40mg/dl 男女とも |

| 収縮期血圧 | 拡張期血圧かつ / または |

|---|---|

| ≧ 130mmHg | ≧ 85mmHg |

| 空腹時高血糖 | |

|---|---|

| ≧ 110mg/dl | |

<表>ウエスト周囲径で判断した内臓脂肪の蓄積が必須項目になっています。

ほぼ同時期に国際的な基準も提唱されました。この基準も内臓脂肪型肥満を必須項目とする点では、日本の基準と同じですが、ウエスト径についてはそれぞれの国の基準にまかせるとしています。この数値を見られた方は一つ疑問に思われたことがあると思います。すでに多くの国でウエスト径の基準が決められています。その中で、ウエスト径の基準が、男性に比べて女性が大きいのは日本の診断基準だけです。確か、女性のウエストはもっとスマートでしたね。今後、多くの調査によって何cmのウエスト径が、内臓脂肪面積の100c㎡に対応するか、また心筋梗塞や脳梗塞になりやすいのかが明らかになってくると思います。そのような検討の後、よりよい診断基準が提唱されることでしょう。 また、2002年に提唱された診断基準<図3>もよく使われています。違いは腹部肥満を必須項目としておらず、5項目を同じ重みでとらえていることです。2005年の新しい診断基準は科学的に一歩踏み込んだということでしょうか。さて、この新診断基準に基づき、メタボリックシンドロームかどうかチェックしてみましょう。<図4>をご覧ください。

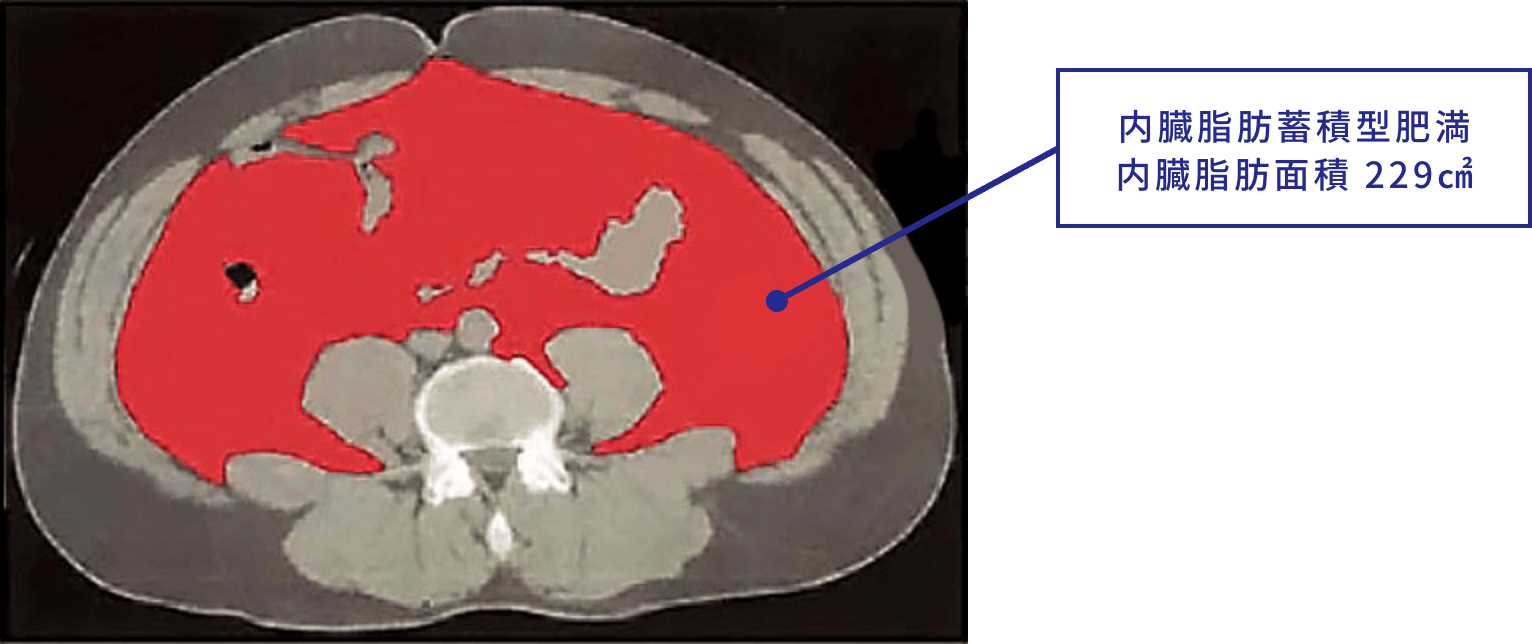

腹部CTによる臍周囲の断層写真

- 58歳男性

- 身長 168cm、体重 87kg、BMI 30.8kg/㎡、ウエスト周囲径 102cm

- 血圧

- 130/70mmHg(降圧剤内服中)

- 血液検査

トリグリセライド478mg/dlHDLコレステロール40mb/dl

空腹時血糖93mg/dl

尿酸値8.0mg/dl経口糖負荷試験で境界型

<図4>メタボリックシンドロームの典型例

この人の内臓脂肪面積はCTスキャンで調べると229c㎡、内臓にかなり脂肪がたまっているばかりでなく、境界型の糖尿病であり、中性脂肪(トリグリセライド)が高く、HDLコレステロール(善玉コレステロール)が低く、高血圧を持っています。また、尿酸も高いことがわかります。これらのことはすべて動脈硬化を進める因子ですが、先に説明しましたように、内臓脂肪組織に脂肪がたまった場合は、脂肪細胞の機能異常によりインスリン抵抗性(筋肉や肝臓でインスリンの働きが低下している状態です。その結果、血液の中のインスリンが高くなります)やアディポサイトカインの分泌異常が生じます。つまり、単に動脈硬化の危険因子が重なった病態ではないわけで、そのことをしっかり理解する必要があります。

5.人類を救ってきた脂肪組織のさらに大切な役割

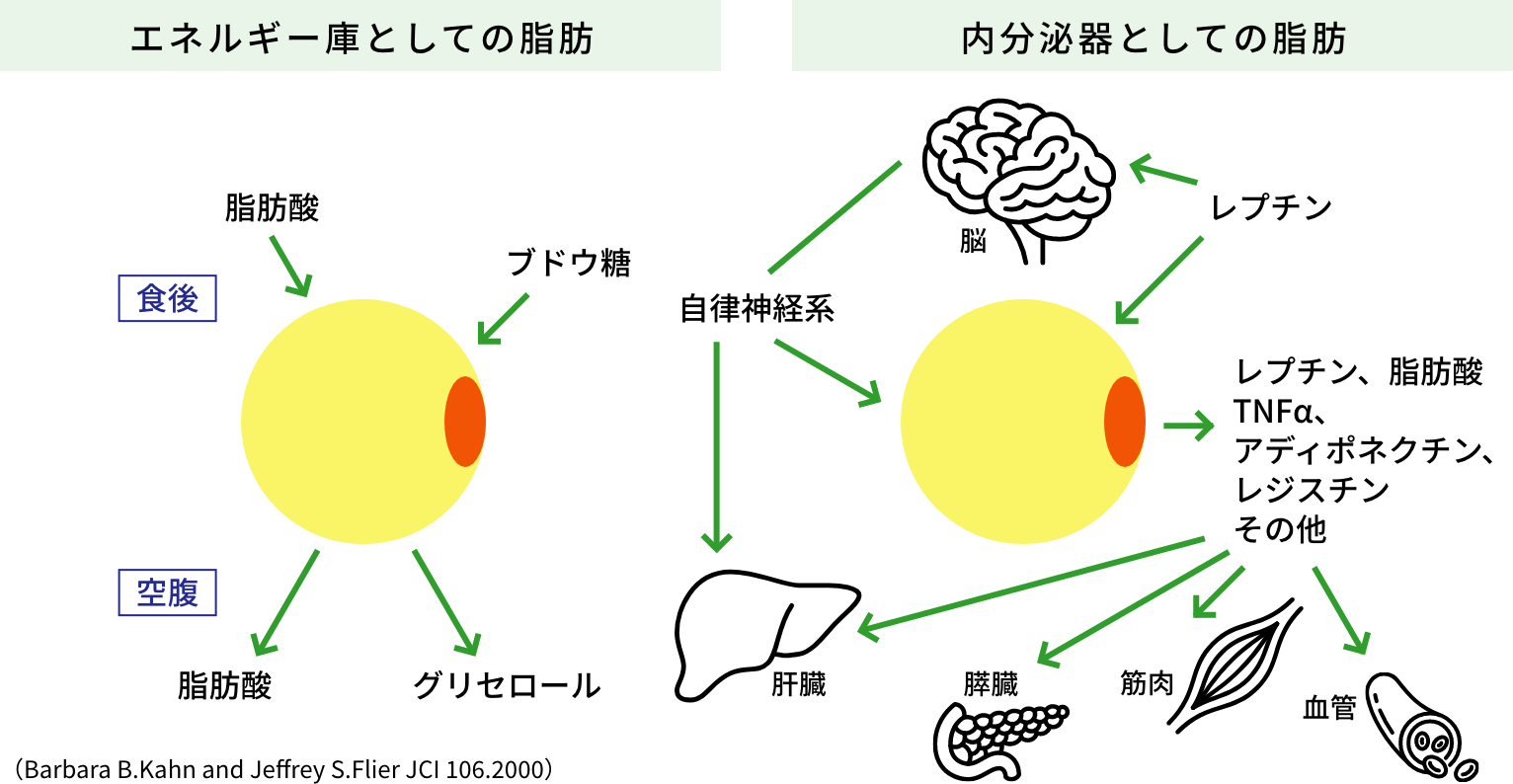

脂肪組織は脂肪を蓄えるだけではなく、私たちの体にとって大切な、特に糖脂質代謝やエネルギー代謝にとって大切なホルモンやサイトカイン(化学的情報伝達物質)をつくり、分泌しています。脂肪をため込み、必要なときにそれを分解し、エネルギーを補充することは、大切な働きと考えられてきました。

しかし、好きなときに好きなものを、特に動物性脂肪をふんだんに食べることができる今は、脂肪組織の働きを実感することがあまりありません。実際、今は、氷の海に乗客が投げ出されるタイタニック号のような事故がない限り、皮下脂肪のありがたさは実感できません。たしか、生き延びたのは女性の恋人でした。そして、映画では男性の恋人は彼女のヌードを写生しましたね。この映画は皮下脂肪の働きを象徴的に暗示しています。

近年の肥満や糖尿病の分野の研究の進歩から、脂肪組織は長い間、私たち人類を飢餓から生き延びさせてきた機能の他に、もっと大切な役割を果たしていることがわかってきました。

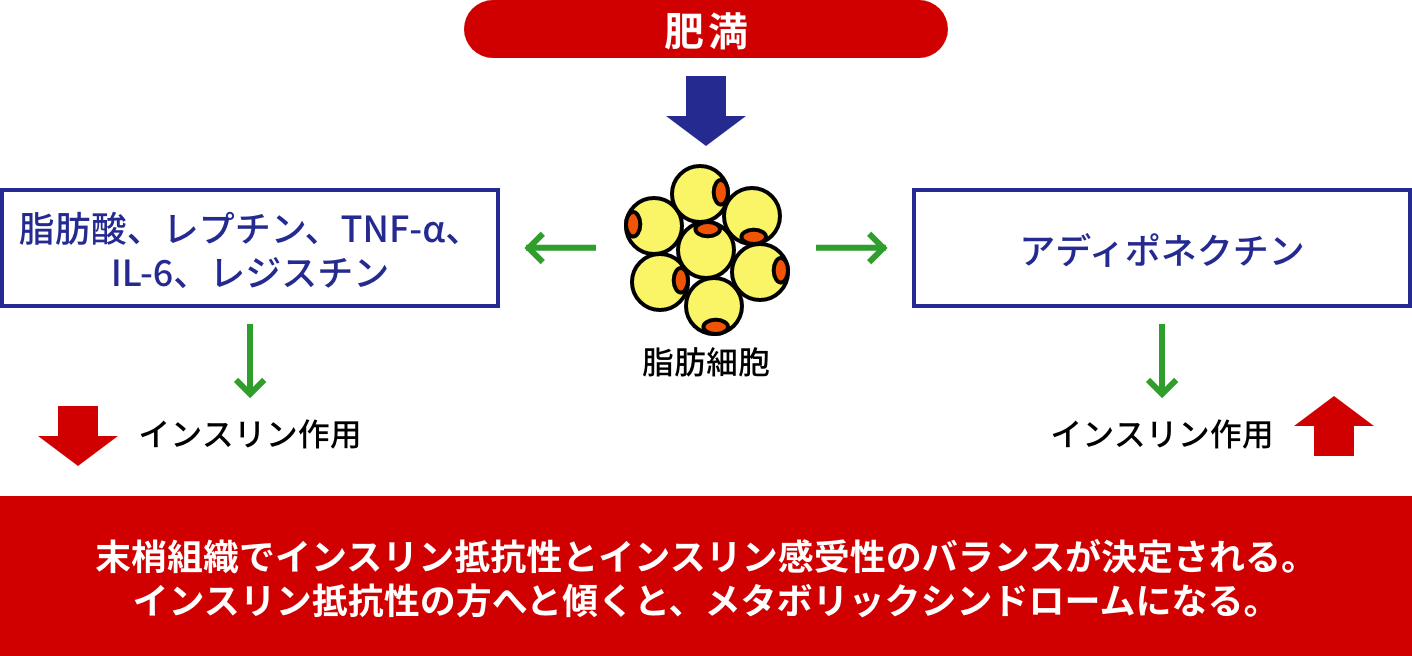

脂肪組織は中性脂肪を合成、分解するだけでなく、血糖や中性脂肪の値や血圧を調節したり、体脂肪の量を監視したり、動脈硬化の火消し役を務める物質を産生・分泌しています<図5、図6>。

腹部CTによる臍周囲の断層写真

<図5>近年、脂肪は内分泌臓器であることが明らかにされました。様々なホルモンやアディポカインを産生・分泌し、糖脂質代謝やエネルギー代謝を調整するとともに、動脈硬化の成り立ちにも関係しています。

これらの物質を「アディポサイトカイン」とか「アディポカイン」と総称しており、善玉と悪玉のアディポカインがあります。善玉のアディポカインの代表である「アディポネクチン」はメタボリックシンドロームの成り立ちに深く関わっています。

「アディポネクチン」は骨格筋、肝臓に働いてインスリンの作用を高めたり、動脈硬化が進むのを抑制したりします。内臓脂肪型肥満の人では、血液の中のアディポネクチンの濃度は明らかに低下しています。ですから、メタボリックシンドロームに見られるインスリン抵抗性や動脈硬化が進みやすい原因の一つは、「アディポネクチン」が低いことに求められそうです。

また、糖尿病の薬の一つ「チアゾリジン誘導体」はインスリン抵抗性を改善して血糖を下げるとともに、「アディポネクチン」を高める働きをもっています。ですから、この薬は血糖を改善するばかりではなく、メタボリックシンドロームの病態を改善し、動脈硬化が進展することで起こってくる心筋梗塞や脳梗塞を予防する効果を期待できます。

また、先に内臓脂肪の蓄積には男性ホルモンやストレスの影響が大きいことを説明しましたが、ストレスで反応する代表的なホルモンである「グルココルチコイド」(副腎皮質ホルモンの一つで、体のストレスに対して防護的に働き、また、糖の蓄積と利用を調整します)は脂肪細胞の働きと深く関わっています。実は、脂肪細胞はこのホルモンを活性化する働きを持っていて、肥満になるとこの働きは高まり、内臓脂肪からたくさんの「グルココルチコイド」が門脈を通じて肝臓と全身に運ばれます。

「グルココルチコイド」は遺伝子の働きを活発にする作用を持っていて、大切なアディポサイトカインであるレプチンを上昇させたり、アディポネクチンを低下させたりしますから、この酵素の肥満に伴う活性化はもう一つのメタボリックシンドロームの成因を説明しています。興味深いことに、先に述べたチアゾリジン誘導体はこの酵素の遺伝子発現を抑制します。

ですから、肥満、内臓脂肪型肥満になると大事なアディポサイトカインの機能異常が生じて、インスリン抵抗性が生じ、動脈硬化が進みます。

<図6>に示したように、「アディポサイトカイン」にはメタボリックシンドロームにとって予防的に働くものと、促進的に働くものがあります。メタボリックシンドロームにならないため、またその状態を改善するためには、内臓脂肪の特徴を理解するとともに、いい方向にアディポサイトカインを動かす必要があります。

肥満とメタボリックシンドローム

<図6>脂肪は悪玉と善玉のアディポカインを産生・分泌しています。悪玉のアディポカインが優勢になると、インスリン抵抗性がもたらされ、メタボリックシンドロームの病態が形作られます。

6.日本人のメタボリックシンドロームの頻度は?筋梗塞や脳卒中のリスクはどれほど高まるのか?

幸い、この疑問には国立循環器病センターの予防検診部の広範な調査の結果から答えることができます。吹田市の市民の方を対象にした「吹田研究」と呼ばれる疫学研究で、アメリカのフラミンガム研究のいわば日本版です。これは都市型疫学研究として貴重なものです。

吹田研究の一環として、国立循環器病センターでは平成元年度から4年度まで健康受診された6,457名を対象に、メタボリックシンドロームを持っている人の頻度を調査しました。用いた診断基準は先に説明しました、内臓脂肪型肥満を必須項目とする日本の基準<表>です。

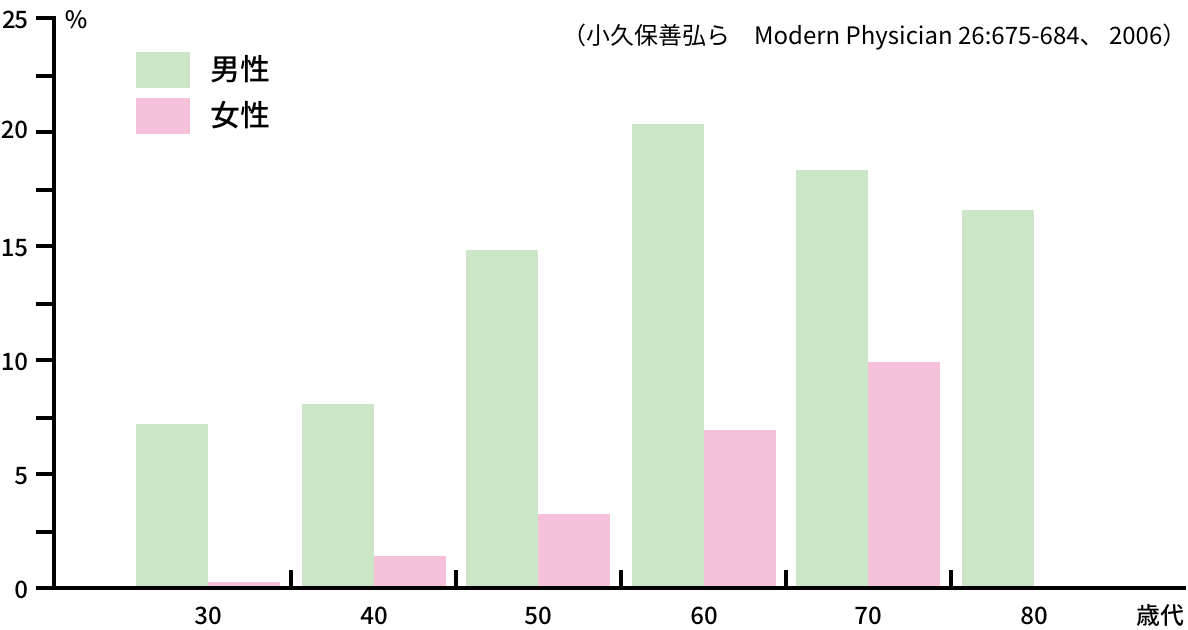

<図7>は男女別年代別にメタボリックシンドロームを持っている人の割合を示したものです。70歳代の男性を除いて、年代と共にその割合が男女とも増えています。60歳代の男性で23%、女性で7%の人がメタボリックシンドロームの病態を持っていることがわかりました。

性年齢階層別 メタボリックシンドロームの有所見率

<図7>新しい診断基準で検討したメタボリックシンドロームの有所見率(吹田研究)

男性に比べて、女性の頻度が低いのは、先に説明しましたように内臓脂肪がたまってくるのに、ストレスや男性ホルモンの影響が大きいためと考えられますが、さらにメタボリックシンドロームの診断基準が影響していることも否定できません。

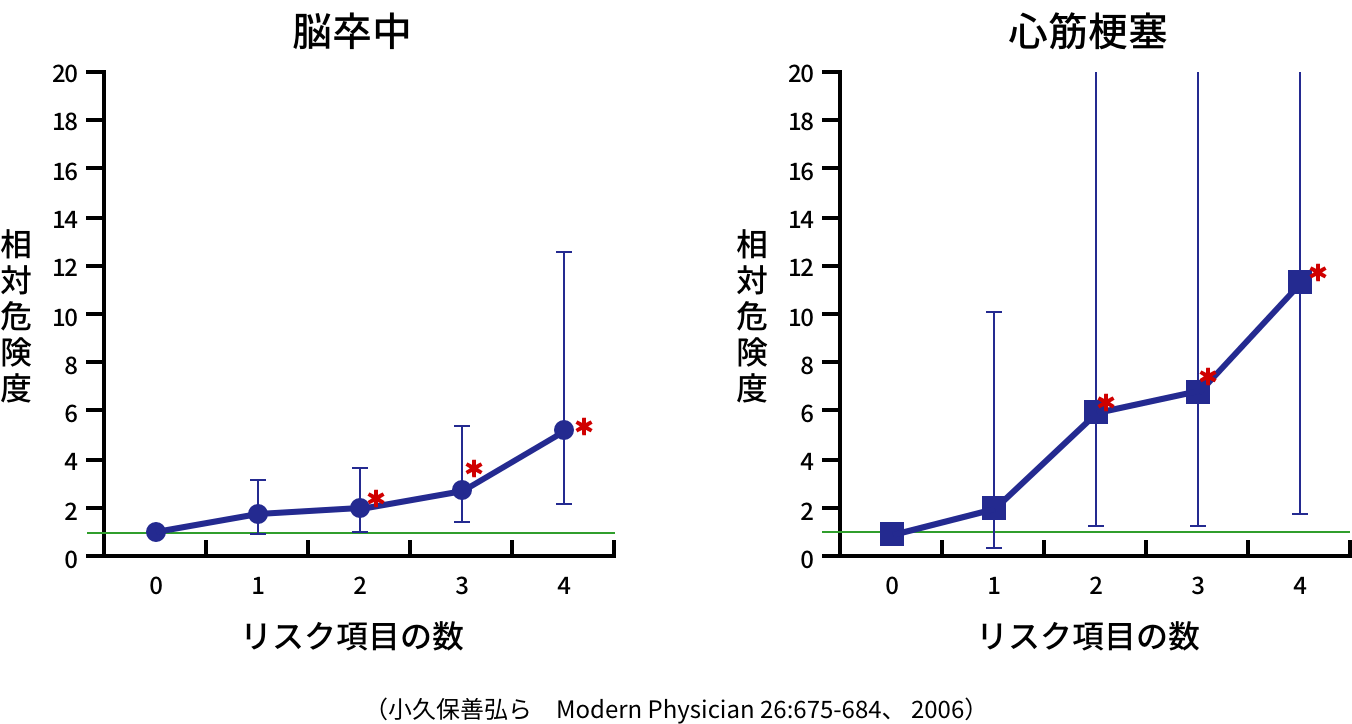

さらに、これらの人の中で心筋梗塞や脳卒中を起こしたかどうかを追跡した結果、メタボリックシンドロームを持っている人は、脳卒中に1.7倍、心筋梗塞に2.4倍なりやすいことが明らかになりました。興味深いのは、メタボリックシンドロームの病態(先に触れた肥満、境界型糖尿病、脂質代謝異常と高血圧)を全く持っていない人を基準にすると、これらの病態を一つずつ多く持った人はさらにリスクが高まることでした<図8>。

メタボリックシンドロームのリスク数と循環器疾患発症との関係

<図8>メタボリックシンドロームは心筋梗塞と脳卒中にかかるリスクを高めます。興味あるのは、メタボリックシンドロームを構成する病態(リスク項目)が、一つずつ増えるとそのリスクが高まることです。

このことを考えると、私がこのシリーズの「糖尿病と動脈硬化」で触れましたように、代謝のシステムはお互いに密接に関連しており、またその乱れは相乗的に循環器病の発症や進展に結びついてきます。そして、老化がさらに拍車をかけることになります。私たちはメタボリックシンドロームの臨床や研究を通じて、循環器病の発症や進展には、代謝のシステムの乱れと老化が重要な役割を果たしていることを改めて実感しました。今後、循環器病の予防はきわめて重要な課題ですが、今まであまり重点的に取り上げられなかった、これらのテーマを深く掘り下げる必要があります。

7.キーワードは生活習慣の見直し

生活習慣に関しては「またか」と言われる方が多いと思います。ですから、ここでは要点だけを述べましょう。後は、世に知れ渡っている養生訓を参考になさってください。ただ、絶食の勧めなど、あまり偏ったアドバイスには注意をお願いします。

- 内臓脂肪は、たまりやすい反面、燃えやすいので、運動をしっかりしてください。運動を習慣にしましょう。

- 間食を減らすか止める。とくにお腹が減ったときに空腹を紛らわすために甘いものを食べると、脂肪の合成を促進し、脂肪をためるもとになります。

- 夕食と寝るまでの間を適度にとってください。食を含めた生活の適切なリズムは、私たちの体にとって基本です。

- 巷にあふれている高脂肪食は控えてください。私たちには、和食という世界に誇れる食の伝統と技を持っています。

- ストレスを抱え込まない。

食への耽溺に陥っている私たちが、生活習慣をリセットするのは並大抵のことではありません。今は多くのことが語られ、紹介されています。それだけ今の社会では食と身体活動がメタボリックシンドロームにかかりやすいような状況になっているので、そのことをしっかり自覚してほしいと思います。

8.おわりに

これまでに、内臓脂肪に脂肪が蓄積し、脂肪細胞の機能に異常が起こり、その結果、メタボリックシンドロームが生じることを説明しました。予防するには、おなかの中に脂肪をためないこと、その工夫が必要なこと、たまった場合には、私たちの体にとって悪い作用を果たす「アディポサイトカイン」を抑制する薬と手段を説明しました。

ただし、メタボリックシンドロームの成り立ちや、養生法を考えるにあたって、2、3の点に触れることができませんでした。

一つは体内リズムの障害です。脳機能と関連し、メタボリックシンドロームの病態と深く関連があります。もう一つは、胎生期、新生児期の環境要因が大人になってからのメタボリックシンドロームになりやすいことに影響するという、最近注目されている考えです。

メタボリックシンドロームをめぐっていろいろな話題を述べてきましたが、多くのトピックスから、現在の私たちの社会のあり方や、生活習慣の歪みを実感しますし、一人ひとりにそれを是正するよう警鐘が鳴らされていることを痛感します。

このページを書くにあたって、京都大学大学院医学研究科内分泌代謝内科の益崎裕章先生のすぐれた総説を参考にさせていただきました。深謝します。