Index

1.はじめに

「糖尿病と動脈硬化」の「前編」では、糖尿病の基本的な知識のほか、動脈硬化は糖尿病の軽い段階から進むことと、内臓に脂肪がたまる「内臓脂肪肥満」「メタボリックシンドローム」(代謝異常症候群)など糖尿病をめぐる最近のトピックを解説しました。「後編」では、具体的にはどうすべきなのか、糖尿病に伴う血管合併症の予防、食事、運動など日々の養生法を説明します。

2.メタボリックシンドロームを早く見つけるには

「前編」で、メタボリックシンドロームを持っている人は、将来、糖尿病に進むリスクと、心筋梗塞にかかるリスクが高くなることを解説しました。メタボリックシンドロームとは「内臓脂肪肥満」「耐糖能障害」「高中性脂肪血症」「低HDLコレステロール血症」「高血圧」のうち、三つ以上の状態(病態)を持っている場合を言います。持っている病態が多いほど、糖尿病と心筋梗塞のリスクがいかに高くなるかも「前編」で触れました。

メタボリックシンドロームは「内臓脂肪肥満」と「インスリン抵抗性」(インスリンが働かない状態)をもとに生じてきますから、早くキャッチすることが大切です。

では、どうすればいいのでしょうか。まず、肥満度(BMI)と、ウエスト周囲径(おへそのレベルの周囲径)を求めてください。

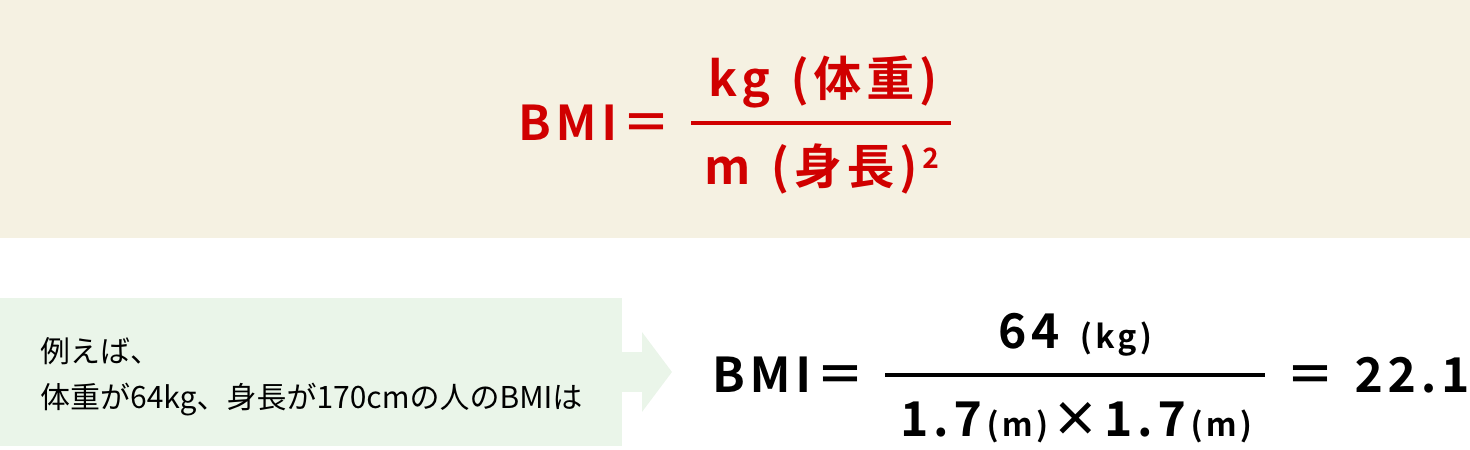

BMIは次の式から計算できます。

最も生活習慣病にかかりにくいBMIの値は22です。その人の標準体重は[標準体重=22×m(身長) 2]で求めることができます。BMIが25以上は肥満と判定します。最近はBMIが30以上の肥満症の人が増えてきました。アメリカで行われた調査では、長寿をもたらすBMIの値は年齢とともに高くなることが明らかにされています。例えば、60歳では26を超えていて、年をとるにつれ、自然に肥ることが長寿につながると言えます。しかし、この調査は健康な人が対象で、糖尿病などの生活習慣病を持っておられる人の標準体重は前記の式で求められます。糖尿病予防のためにも、この値を守ってください。ウエスト周囲径は簡単に測れますね。BMIが25以上で、男性はウエスト周囲径が85cm以上、女性は90cm以上の人が、内臓脂肪肥満を疑われます。インスリン抵抗性は日常の生活で簡便に知る方法はありませんが、太っている人、特に内臓脂肪肥満の人、運動不足の人はインスリン抵抗性の状態の人が多いと考えてください。

3.糖尿病の人はいくつかの動脈硬化危険因子を持っています

メタボリックシンドロームを持つ人が糖尿病に進みやすいことは、すでに説明しました。

ですから、糖尿病の人はメタボリックシンドロームの「コンポーネント」(メタボリックシンドロームを構成するそれぞれの病態のこと)を複数持っている割合が高いことになります。

糖尿病の人は太っていて、血液中の中性脂肪が高く、善玉コレステロールが低く、血圧の高い人が多いからです。糖尿病になるとIGT(耐糖能障害)に比べてはるかに血糖値は高くなりますし、糖尿病の状態ではさらに中性脂肪が高くなり、インスリン抵抗性の程度が増してきます。また、インスリンが働きにくい状態では、血液中のインスリンが高くなる場合が多く、そのため水分がたまって血圧が高くなります。

さらに、メタボリックシンドロームになりやすい遺伝的な体質は、同時に、中性脂肪を高くしたり血圧を高くしたりすることも考えられます。

もちろん、他の動脈硬化危険因子を持たず、血糖値が高いだけの人もいます。このような人は、おしなべて肥満ではなく、食べ過ぎてもおられません。そして、インスリンの分泌は低く、目と腎臓の「細小血管症」を患っています。ひと昔前の糖尿病の人はこのようなタイプの糖尿病だったと記憶しています(このことが正しいかどうかは、多くの資料の分析が必要ですが)。

しかし、近年、メタボリックシンドロームを“下地”としたタイプの糖尿病の人が増えてきました。私たちの調査でもそれが裏付けられています。過去3年間、循環器病センター動脈硬化代謝内科に入院された糖尿病の患者さんを対象に調べると、肥満度を表すBMIの平均は25弱で、肥満の人が増えてきています。また中性脂肪が高く、善玉コレステロールが低い、そして血圧が高い状態を二つ以上持っている人の割合は実に75%になっています。

循環器病センターには狭心症、心筋梗塞、脳卒中、閉塞性動脈硬化症を起こした糖尿病の患者さんが多いため、割合が高くなっていると言えますが、私は都会での生活習慣を持つ方々を診療している一般の病院にもあてはまると考えています。むしろ、この調査結果は、糖尿病は動脈硬化の進行で起こる病気(動脈硬化性疾患)をもたらす重大な病気であることを、はっきりと示しています。

しかし、幸いにも多くの糖尿病の患者さんは血管合併症にはかかっていません。合併症を起こさないように注意し、予防することが大切です。

4.血管合併症予防のポイント

血管合併症を予防するには目標が必要です。幸い、近年の多くの調査から、血糖値、肥満度、脂質の値、血圧について血管合併症を予防するために、7項目にわたり根拠(エビデンス)のある目標値が勧められています。

血糖値はできるだけ下げましょう

ヘモグロビンA1C(HbA1C)は6.5%未満を目標に。動脈硬化は軽い段階から進みます。くじけても、7.0%を目標に。8%以上になると、細小血管は急に進行します。好ましい体重はBMIが22です

太っている人は1か月で3kgの体重を減らしましょう。

標準体重に向けて、1年間で1割体重を減らしましょう。LDLコレステロール(悪玉コレステロール)は120mg/dL未満です

すでに狭心症、心筋梗塞、脳卒中、閉塞性動脈硬化症にかかった人は100mg/dL以下が目標です。中性脂肪は150mg/dL以下、HDLコレステロール(善玉コレステロール)は40mg/dL以上です

血圧は収縮期血圧130mmHg未満、拡張期血圧は80mmHg未満です

運動がポイントです

体全体、特に筋肉を動かしましょう。

2日に1回、30分以上続ける運動を習慣にしましょう。禁煙

喫煙自体が動脈硬化を進めます。

これを読まれた糖尿病の患者さんは「こんなにたくさんのことはできない」と困惑される方が多いでしょう。そのとおりだと思います。できることからまずやることです。

幸い、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を下げる「スタチン」という良い薬がありますし、血圧を下げる良い薬も多く出ていますから、薬に頼ることができます。中性脂肪を下げる薬にも良いものがあります。

そうすると、残るのは(1)血糖値を下げる(2)太っている人は体重を減らす(3)運動を習慣にする-です。これらの三つが互いに関係していることはお分かりと思います。しかし、私たちにとって、最も「言うはやすく、行うは難し」の事柄です。現代の社会では少食と体を動かすことが最もしにくくなっているのですから。

ではどうすべきか。食事と運動のポイントに話を進めます。

5.炭水化物(糖質)制限食の勧め

インスリンの分泌が低くなったり、インスリンが働きにくくなったりした時に糖尿病が起こります。これには、過食と運動不足などの生活習慣が大きく影響します。

過食と運動不足による肥満、特に内臓肥満脂肪は、先に説明した種々の理由で、インスリンの働きを落として血糖を高くするほか、中性脂肪を高くし、肝臓や筋肉にたまりやすくし、ひいては動脈硬化を進めます。

インスリンは私たちの体と生存にとって極めて大切なのですが、過食、飽食の時代では、働き過ぎているのです。ですから、インスリンの働きを悪くする生活習慣を避け、膵臓のインスリンを作り分泌するβ細胞の負担を軽くすることが大事です。

食事については「糖尿病の食 ”テーラーメード食事療法” のすすめ」で詳しく述べています。

6.習慣になった運動は糖尿病を予防し、良くします

体全体、特に筋肉を動かす運動は血糖値を下げます。運動で筋肉に糖が取り込まれて血糖が下がります。先に説明しましたように、インスリンによって筋肉に糖が取り込まれ、血糖値が維持されており、糖尿病になるとインスリンによる糖の取り込みが落ちて血糖値が高くなります。

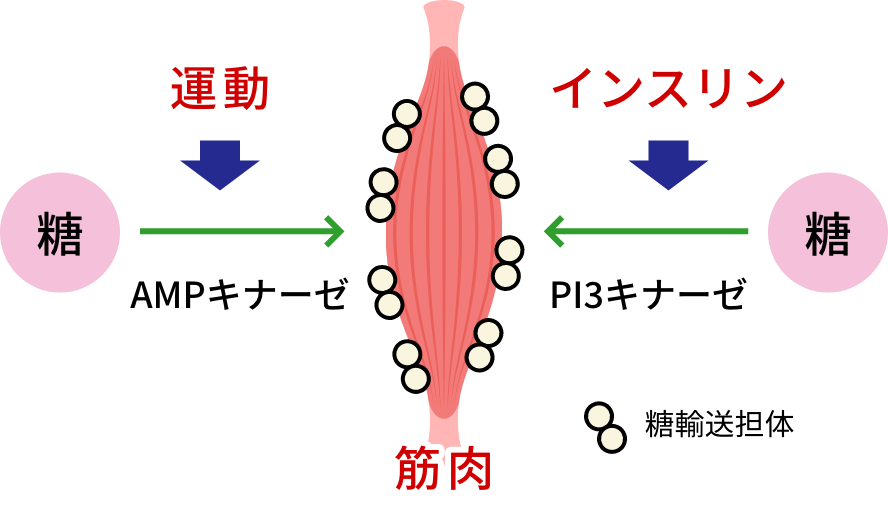

インスリンによる糖の取り込みと運動による糖の取り込みは別の経路で行われることが知られています<図1>。つまり、インスリンの働きが低下して筋肉に糖が取り込まれにくくなり、血糖値が高くなった糖尿病の人でも、運動で血糖値は下がります。

<図1>インスリンと運動は違うメカニズムで筋肉へ糖を取り込みます。

しかし、運動だけで糖尿病を治すことはできません。

詳しく言いますと、筋肉にある「AMPキナーゼ」という酵素が運動によって活発に働き、インスリンとは独立して、筋肉に糖を取り込みます。体全体を動かす運動(有酸素運動)をしっかりすると、1時間後に血糖値が下がるのはAMPキナーゼの働きによるものです。

では、短時間の有酸素運動でAMPキナーゼの働きが活発になり血糖値が下がるのは、糖尿病の状態(病態)を良くすることにつながるのでしょうか。現在、まだこのことは明らかになっていません。しかし、有酸素運動をしっかり1時間、2日に1回程度続けると、インスリンが働かない状態(インスリン抵抗性)が改善し、糖尿病が良くなり、悪くなるのを防いでくれます。

また、運動によって、予備軍の人(IGTの人)が糖尿病に進むのを予防できることも明らかになっています。つまり、習慣になった運動が糖尿病になるのを防ぎ、糖尿病の状態(病態)を改善します。運動を習慣にすることで、常にAMPキナーゼが活発に働くようになるのかどうかは明らかにされていませんが、足りないインスリンを運動が補い、糖尿病を良くすると言えそうです。

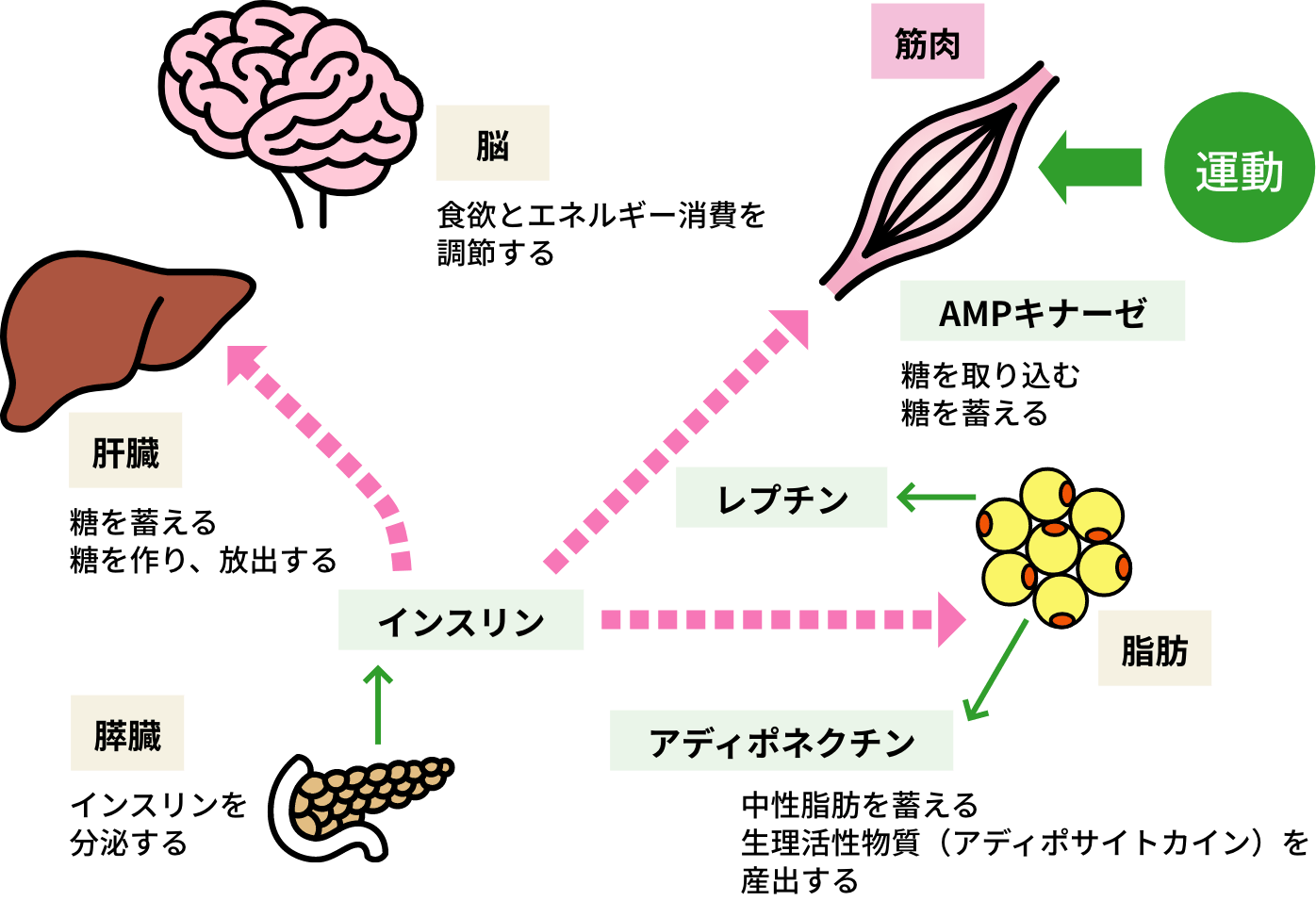

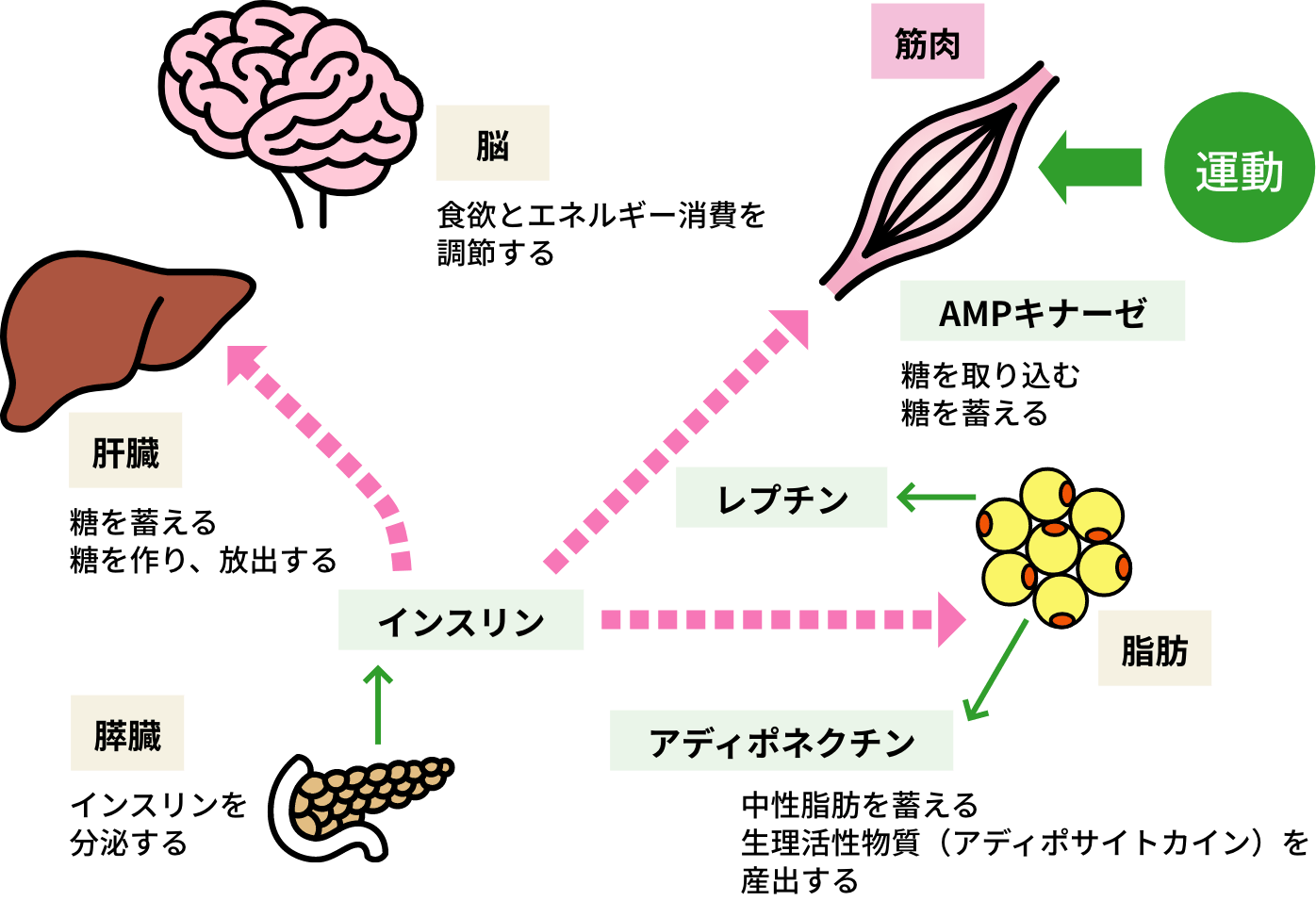

最近、運動をするとAMPキナーゼが活発に働き、筋肉に糖を取り込む役割を持っていることが明らかになっただけでなく、糖尿病の状態(病態)に強くかかわっていることがわかってきました。「前編」で脂肪細胞から分泌される「アディポサイトカイン」の中には糖と脂質の代謝を調節し、その異常が糖尿病になりやすいことと関係しているものがあると説明しました。その一つが「アディポネクチン」です。

アディポネクチンは肝臓と筋肉のAMPキナーゼを活発に働かせます。そのため、肝臓で中性脂肪が酸化(分解)され、筋肉に糖が取り込まれます。中性脂肪が分解されますから、肝臓で脂肪がたまらなくなり、その結果、インスリンがよく働くようになります。

また、AMPキナーゼは中枢神経系にもあり、食欲とエネルギー消費を調節していることも明らかになっています。ですから、この酵素は糖と脂質の代謝や食欲とエネルギー消費のバランスをとることで、糖尿病、肥満、メタボリックシンドロームの状態(病態)にかかわっています。もちろんAMPキナーゼを働かすアディポネクチンも。

次項の「糖尿病を治す」で、糖尿病治療のかぎとなる6項目をご紹介します。

日々、確実に実践してほしいことばかりです。

7.糖尿病を治す

糖尿病になると血糖が高くなることを説明しました。急に糖尿病が出てきて、悪くならない限り、高血糖が続いても症状はほとんどありません。しかし、高血糖の状態が長く続くと、腎臓の糸球体と目の網膜の細い血管が影響を受け、糖尿病による腎臓の病気(腎症)や、目の病気(網膜症)、さらに足の神経に障害が起きたりします。これらは、糖尿病の血管合併症の中で「細小血管症」と呼ばれています。

1)食べたーい

炭水化物(糖質)制限食が基本です。

テーラーメード食事療法2)車は悪友です

現在の社会で車を使うのは仕方がありません。でも、悪友だと思います。悪友から逃れ、体全体をしっかり動かす時間をとることを忘れずに。

3)適正な薬は大切です

薬は食事、運動とともに治療の主役です。医師の指導に従い、きちんと服用しましょう。生活習慣をよくすれば、薬の効果が高まります。

4)しのびよる合併症

糖尿病の血管合併症について多くのことを説明しました。特に合併症が起こらないように予防すること、そして、合併症を持っている人は進まないようにすることが大事だと説明しました。その方策も。日々の生活の質が、結果につながります。

5)患者と医師 二人とも主役です

患者と医師、二人とも主役になることが大切です。しかし、主役は脇役がいないと目立ちません。患者と医師は主役になったり脇役になったり、その役回りを体得することが大切です。 必要な時には家族を含めた良き伴走者を見つけ、ともに歩みましょう。

6)希望を持って養生してください

糖尿病の養生は、その人の人生の中にあります。くじけることなく、投げやりにならず、前向きに、そして希望を持って。未来からくる光で私たちは生かされています。

8.代謝(メタボリズム)のシステムに即して

糖尿病を治し、動脈硬化が進むのを防ぎたいという思いで、いろいろ説明してきました。しかし、一つ大きなモチーフ(主題)があったことに気づきます。

糖尿病と肥満は、私たちの体にとって最も微妙な代謝の仕組みにバランスが取れなくなって起こります。糖と脂質の代謝とエネルギーの代謝です。代謝(メタボリズム)というのは、種々の工夫されたネットワークが組み合わさったシステムで、糖や脂肪の量が適正に保たれているということです。代謝は、体内の環境を一定に保とうとする「恒常性」(ホメオスターシス)を維持する仕組みであるとも言えます。

この仕組みの中で大切な働きをするプレーヤーがいます。古くから知られているプレーヤーはインスリンです。インスリンは血糖を正常に維持するのに最も基本的な働きをしますし、糖尿病は慢性的なインスリンの不足によって起こってきます。

また、近年の医学の進歩で、いくつかの新しいプレーヤーが登場してきました。「前編」で触れた「レプチン」(体脂肪の量を監視しているホルモン)、「アディポネクチン」(糖や脂質の代謝を調節しインスリンの働きを調節している物質)、「AMPキナーゼ」(糖を取り込み、脂肪酸を酸化する物質)などがそうです。

なじみのない名前が入っています。巧妙な代謝(メタボリズム)のネットワークの違ったところで力を発揮していることが分かったプレーヤーですから、このような脈絡のない名前がついていますが、仲良く共同して、私たちの体のメタボリズムのバランスをとってくれているのです<図3>。

<図3>糖尿病と代謝のシステム

このバランスは遠い昔から(それこそ飢餓の時代から)維持され、私たちの体の基を作っています。その意味で、「自然のバランス」が存在するのです。そして体質的に、遺伝的にと言っていいと思いますが、このネットワークの要の一部の弱い人が糖尿病や肥満になるのです。しかし、このような人は大勢はいません。多くの人は、糖尿病や肥満や高脂血症になりやすい体質を持っていても、影響は大きくありません。

しかし、糖尿病や肥満や高脂血症の人は増えています。生活習慣が大きく変化し、私たちの体に備わった「代謝の自然のバランス」が乱れてきた影響が大きいと言えます。

ここに難しい問題があります。私たちは、作り上げられた社会(文明)の中につかり、逃れることはできないという点です。現代社会と糖尿病との関係をまとめると、<図4>のようになります。

<図4>現代社会と生活習慣病

9.色即是空」というバランス

建て直しがほぼ終わった奈良の薬師寺を訪れ、僧侶から実に楽しい説話を聞きました。

大乗仏教の教えの中に「色即是空・空即是色」(色はすなわちこれ空なり、空はすなわちこれ色なり。般若心経より)という言葉があることは多くの方がご存じと思います。この説話を私なりに解釈すると、「色」は「自然」や「物」という意味です。そして、仏教の言葉では「空」は回り回って私たちの本来の姿なのですから、自然にならい、尊重することは私たち自然の姿なのです。このような考えに私たちを含め東洋の人々は昔からなじんできました。

ヨーロッパの科学をもとにして進歩した医学で、私たちは病気を判断しています。そこから多くの効果と寿命を手に入れていますが、糖尿病などの生活習慣病の多くの部分は、「自然」としての代謝のシステムの乱れから起こります。私は糖尿病の養生には「自然」という全体をならい、尊重する考え方が非常に大事だと考えています。

私たちは、診療の中で血糖のコントロールを良くすることが大切と考えています。確かに血糖値はその日のその時の値ですが、その値を決めているのは、代謝のシステムの乱れと生活習慣のバランスなのです。

このことを経験的に知っておられる方も、多くおられます。そういう方は、時に羽目をはずされますが、「適度なポイント」を心と体に持っておられます。代謝のシステムという「自然」を理解されているから、それができるのでしょう。ですから、糖尿病の養生は、患者さんがそれぞれの工夫で「自然」と「病気」と「生活習慣」の中で適度なバランスを見つけていただくことだ、と私は考えています。無理をしないで、そのバランスを見つけてください。