Index

1.はじめに

「なぜ、糖尿病は起こるのか」。古くて常に新しい疑問です。現在、私たちはこのことについて多くのことを知り、その知識は幅広く、深くなっています。最新の糖尿病の診断・治療・予防の知識を解説することが、このページのねらいです。

糖尿病の患者さんは、動脈硬化が進むことによって生じる病気にかかるリスクが高く、実際にこれらの病気に悩んでおられます。わが国では糖尿病の患者さんは増加の一途をたどっており、糖尿病に伴う動脈硬化の予防は私たちの大切な仕事になってきています。

ここでは、「糖尿病と動脈硬化」をめぐる話題を中心に2回にわたり話を進めます。

「前編」では基本知識のほか、動脈硬化は糖尿病の軽い段階から進むこと、内臓に脂肪がたまる「内臓脂肪肥満」「代謝異常症候群」(メタボリックシンドローム)など糖尿病をめぐる最近のトピックスを解説し、「後編」では糖尿病に伴う血管合併症の予防、食事、運動など日々の養生法について説明します。

では、糖尿病の基本知識から始めましょう。

2.糖尿病になると血液中のブドウ糖(血糖)が高くなります

糖尿病でない方は、空腹の時も食事をした後も血糖はほぼ一定の値に保たれています。一定の値に保つのに大きな働きをしているのが「インスリン」(インシュリンともいいます)というホルモンで、膵臓のランゲルハンス島のβ(ベータ)細胞で作られています。

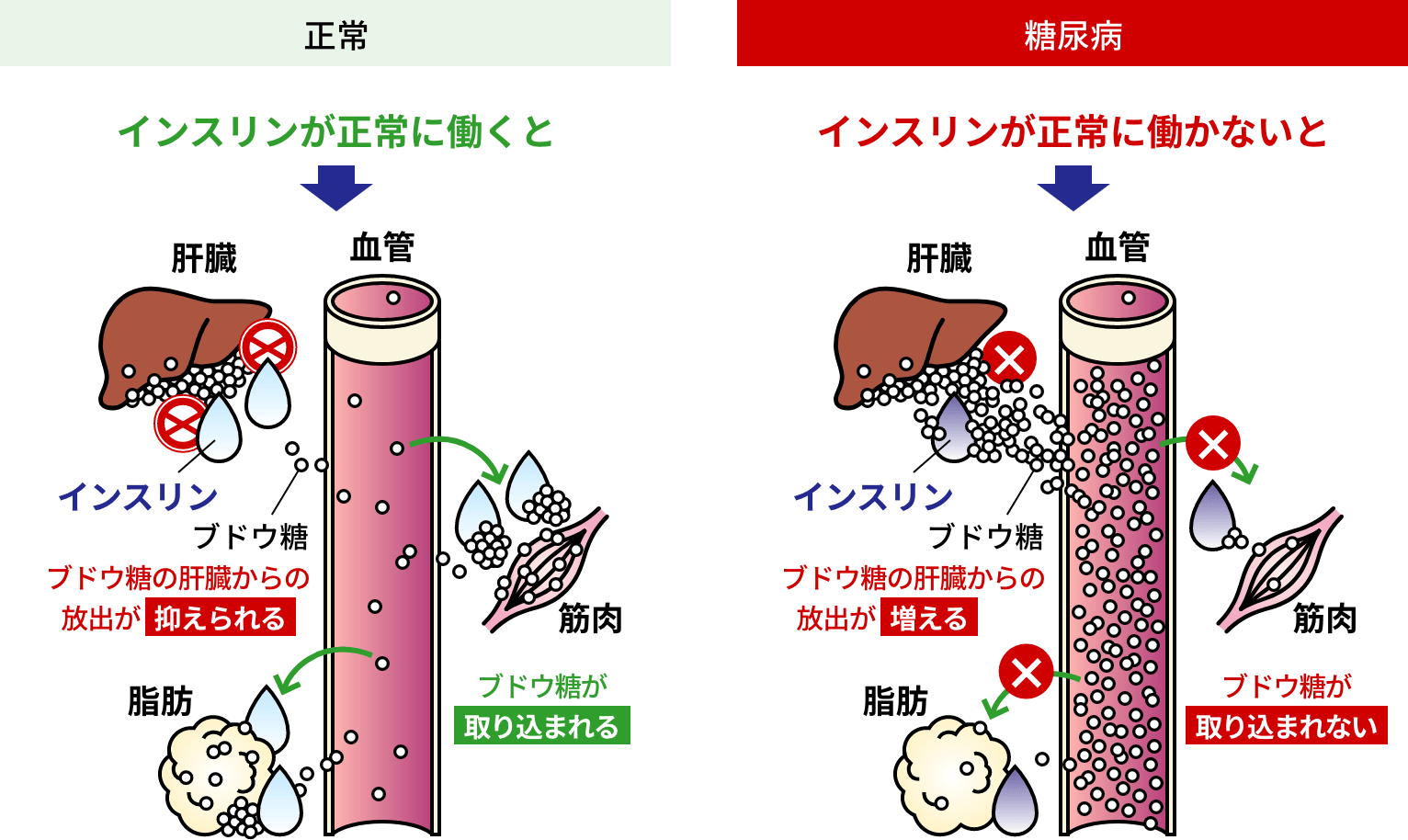

インスリンが「正常に働いているとき」と、「正常に働いていないとき」を比べたのが<図1>です。正常に働いているときは、食事の後、血糖が高くなると、糖はインスリンの命令によって筋肉と脂肪に取り込まれます。もう一つの働きは、肝臓がつくり蓄えている糖を、必要なとき以外は放出されないよう抑える役目をしています。この二つの働きで、血糖はほぼ一定に保たれます。ですから、インスリンは糖のバランスと体のエネルギーのバランスにとって欠くことのできないホルモンです。

糖尿病になると、糖の取り込みや糖の放出のバランスが狂ってきます。理由は二つ。

一つは膵臓からのインスリンの分泌が減り、インスリンが不足するためです。

もう一つの理由は、インスリンの働きが鈍くなり、必要な時に筋肉や脂肪に糖が取り込まれなくなったり、不必要な時に肝臓から糖が放出されたりするためです。

つまり、糖尿病はインスリン分泌不足とインスリンの働きの低下が組み合わさって起こります。それには、遺伝的な体質と、過食、運動不足などの生活習慣も大きく影響しています。糖尿病は遺伝と環境の両方の要因が相合わさって起こると言われるゆえんです。

糖尿病になると血糖値が高くなる

<図1>糖尿病になると血糖値が高くなる

3.糖尿病は1型糖尿病と2型糖尿病があります

1型糖尿病は膵臓のβ細胞が壊れ、インスリンの産生と分泌がまったく行われなくなることで起こります。ですから1型糖尿病の人は一生インスリンを注射して補うことが必要です。急に発症し、すみやかに治療を受けないと生命が危険になります。幸い、私たち日本人は1型糖尿病になりにくい体質を持っており、1型糖尿病は糖尿病の人の2~3%程度です。

2型糖尿病は、インスリンの分泌不足とインスリンの働きの低下の両方がかかわって起こります。過食や運動不足などの生活習慣や肥満が2型糖尿病の引き金になります。後に詳しく説明しますが、これらはインスリンの働きを低下させ、2型糖尿病の状態(病態)をもたらします。

また、インスリンの働きが低下することにより、膵臓のβ細胞に負担がかかり、β細胞の弱い人はインスリンの産生・分泌が不足し、血糖値が糖尿病と診断される域を超えます。慢性的なインスリンの不足が糖尿病の大きな特徴です。2型糖尿病が起こってくるには、これらの環境の要因とともに遺伝的な要因も大きく、私たち日本人は2型糖尿病になりやすい体質を持っていることが知られています。

4.糖尿病の診断には空腹時の血糖と食後の血糖の両方が大切

インスリンの分泌が低下したり、インスリンの働きが悪くなったりすると「空腹時の血糖」も「食後の血糖」も高くなってきます。

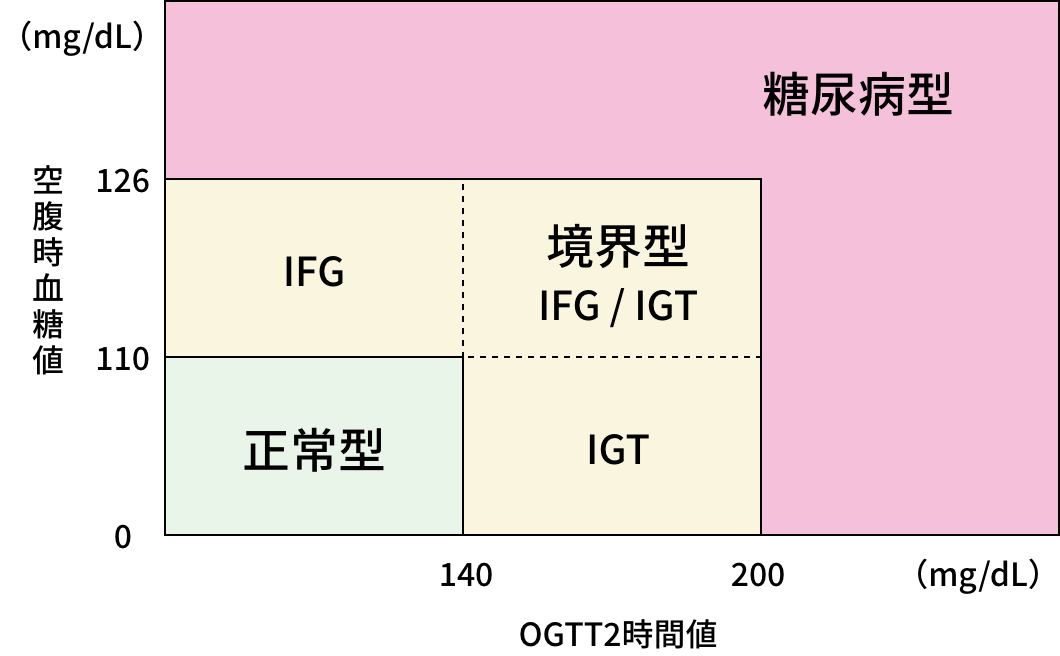

<図2> をご覧ください。朝食前の「空腹時血糖値」が110mg/dl未満が正常(型)、126mg/dl以上が糖尿病(型)です。糖尿病の検査では、75gのブ ドウ糖を飲んで、「2時間後の血糖値」(OGTT2時値)で判断します。負荷2時間後の血糖値が140mg/dl未満が正常(型)、200mg/dl以上 が糖尿病(型)です。

75gブドウ糖負荷試験(OGTT)による診断

空腹時血糖値と糖負荷2時間後の血糖値から、正常型、境界型、糖尿病型に分けられます。

境界型はIFGとIGTにさらに分けられます。

<図2>75gブドウ糖負荷試験(OGTT)による診断

5.糖尿病の患者さんは増えています

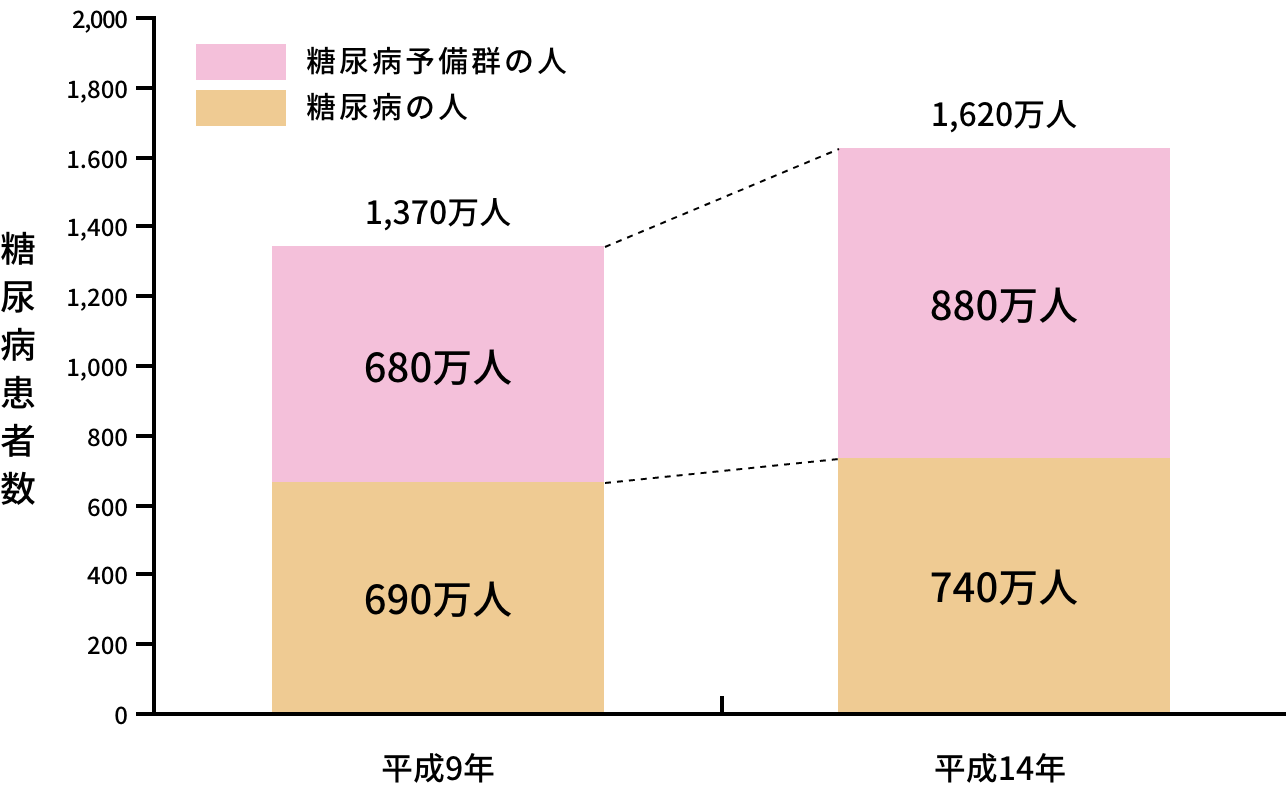

平成14年の糖尿病実態調査(厚生労働省)によると、「糖尿病が強く疑われる人(糖尿病の人)」は740万人、「糖尿病の可能性を否定できない人(予備群の人)」は880万人で、糖尿病とその予備軍を合わせると1620万人でした<図3>。

平成9年の調査に比べ、糖尿病と予備群はさらに増えました。

<図3>日本の糖尿病患者の推計(厚生労働省 糖尿病実態調査より改変)

特に予備群の増加が注目されます。糖尿病予備群の多くは、IGT(負荷時耐糖能障害)の方です。車社会と言われるように交通手段の発達による運動不足、脂肪摂取の増加や過食による肥満といった社会環境、生活習慣の変化が糖尿病の増加に拍車をかけています。糖尿病になりやすい体質を持った方には、ますます罹患しやすい社会になったと言えます。

6.糖尿病は動脈硬化を進めます

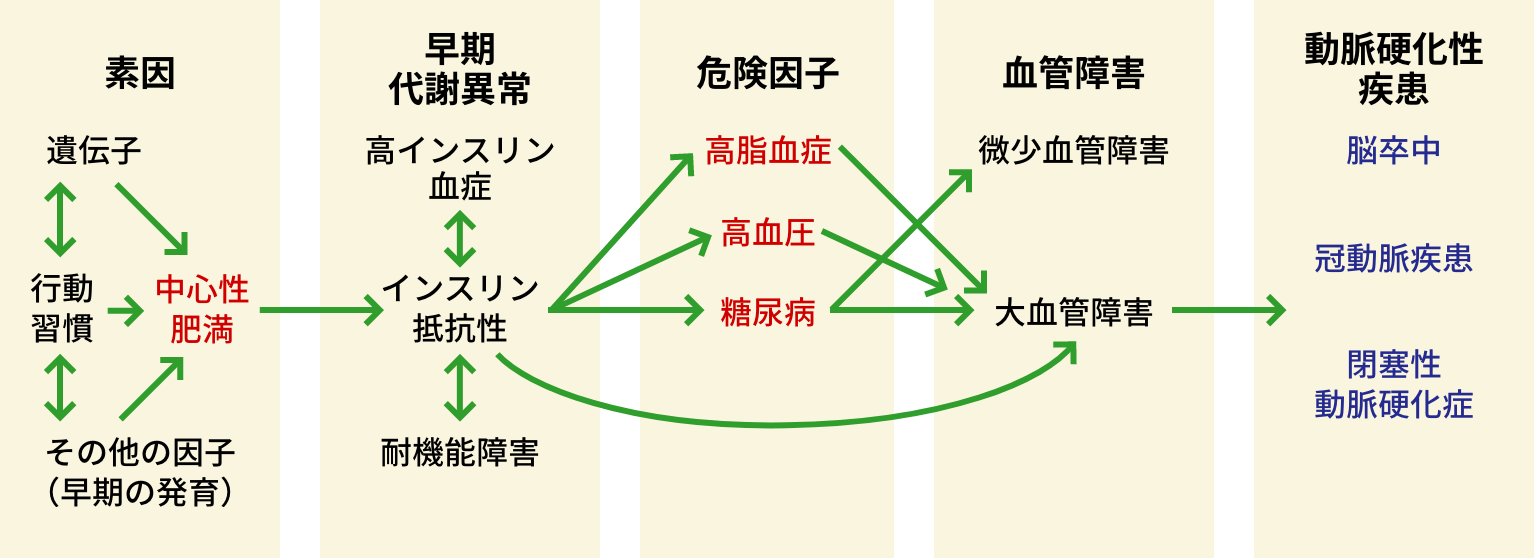

糖尿病は、高血圧、高脂血症、肥満などとともに、生活習慣病の代表です。これらの生活習慣病は、動脈硬化が進むことによって起こる狭心症、心筋梗塞、脳卒中(脳梗塞)、閉塞性動脈硬化症(下肢の動脈硬化症)などの病気を引き起こしたり、進めたりします。

糖尿病、高血圧、高脂血症は動脈硬化性疾患の危険因子です。これらの病気のリスクを高める状態として、インスリン抵抗性、内臓脂肪肥満があります。

<図4>糖尿病は動脈硬化性疾患の重大な危険因子なのです。

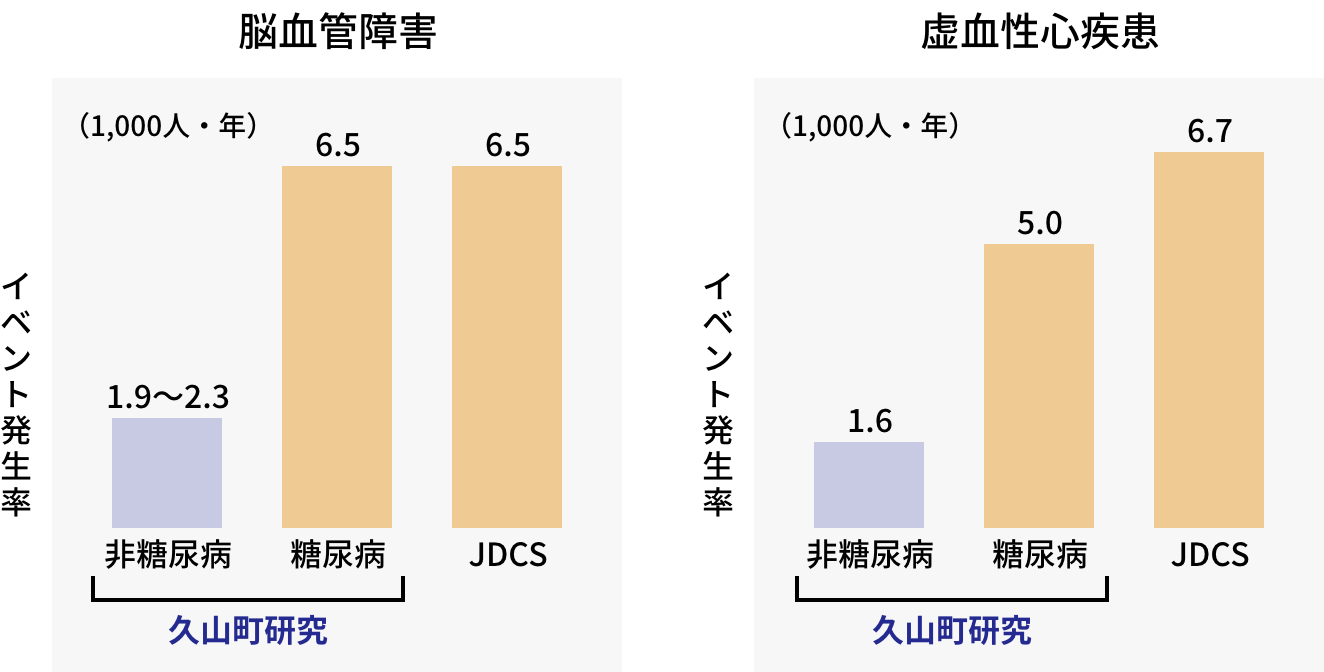

日本で行われた調査でも、そのことが示されています。福岡市の近郊にある久山町の住民を対象にした調査と、多くの病院が参加して糖尿病の人の血管合併症の発症を調査したもの(JDCSと呼ばれている調査)が有名です。いずれの調査からも、糖尿病の人は狭心症、心筋梗塞、脳卒中にかかりやすいことがわかります<図5>。

<図5>日本人も糖尿病患者での虚血性心疾患・脳血管疾患の発現率は高い(曽根博仁ほか:最新医学59(1):99,2003より改変)

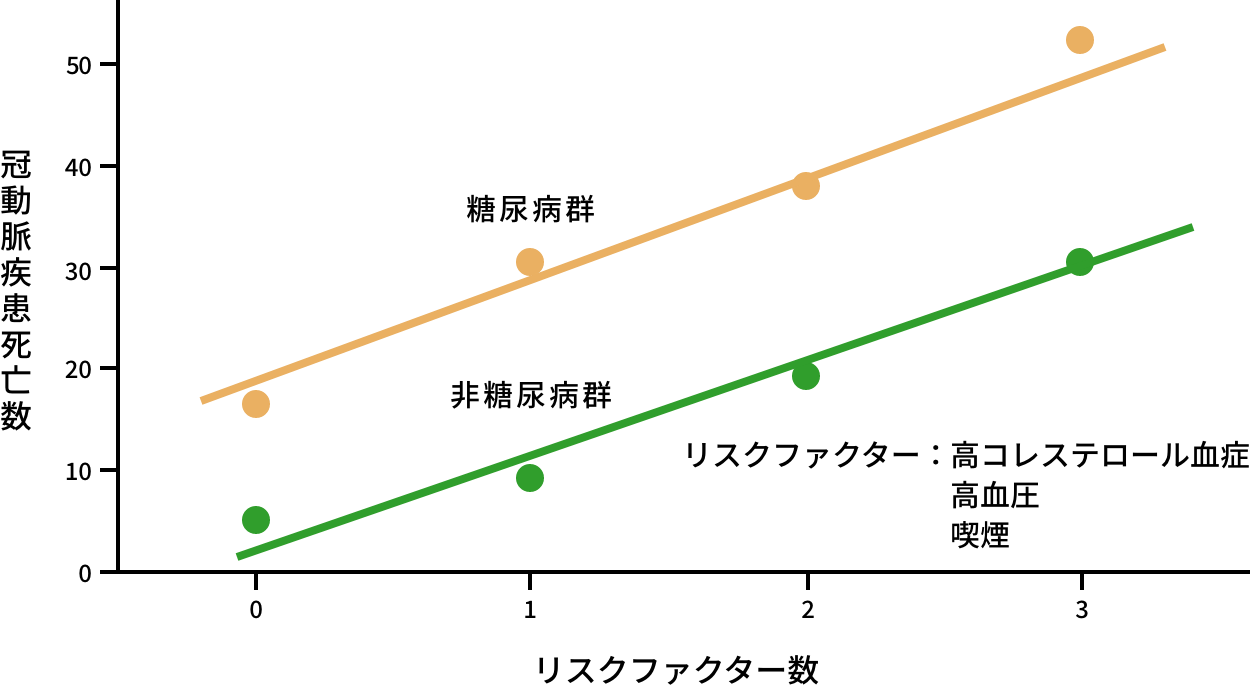

<図6>は、アメリカで行われた有名な調査の結果です。(1)高血圧(2)高コレステロール血症(LDLコレステロールと呼ばれる悪玉コレステロールが血液中に高くなる状態)(3)喫煙はよく知られた狭心症、心筋梗塞の危険因子です。図の横軸はこれらの危険因子(リスクファクター)をいくつ持っているかを表しています。縦軸は、糖尿病の方と糖尿病でない方を比較して心筋梗塞の発症頻度を見ています。糖尿病の方は危険因子をいくつ合併しているかには関係なく、心筋梗塞の頻度が高いことがわかります。

<図6>冠動脈疾患死亡とリスクファクター(Diabetes Care 12:537,1989より引用)

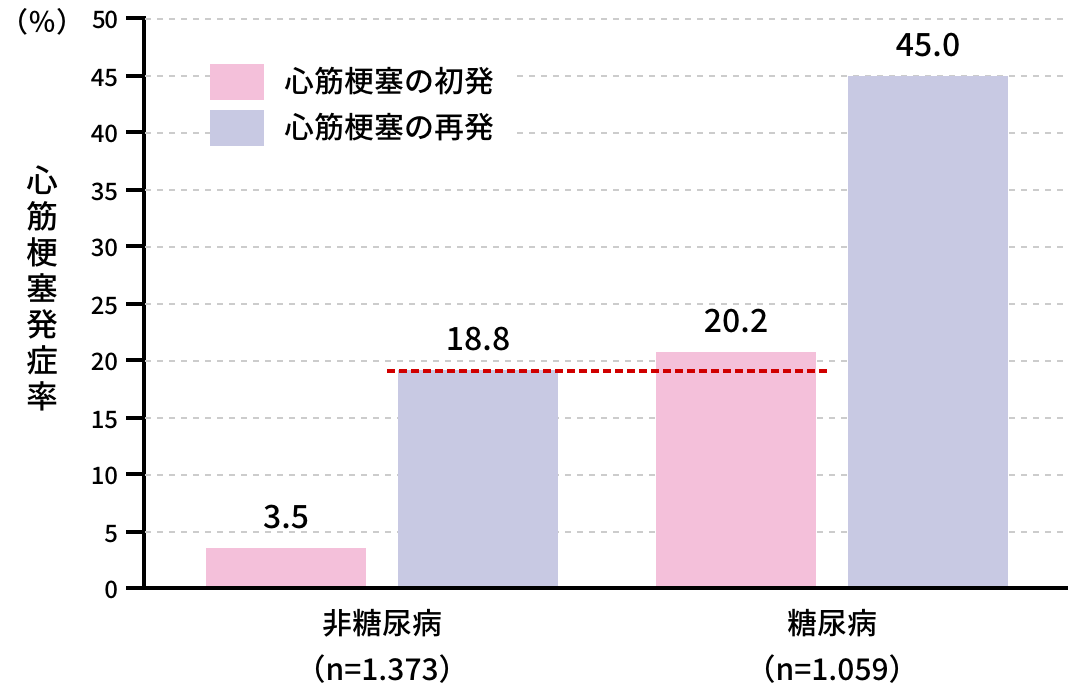

もう一つ例を示します。<図7>はヨーロッパで行われた調査の結果です。糖尿病の方と糖尿病でない方を比較して、心筋梗塞を初めて発症する率と、心筋梗塞を初めて起こし再び起こす率を調べてみると、糖尿病の方は心筋梗塞を起こしやすい(約5.8倍)し、再発しやすい(約2.4倍)のです。注目したいのは、糖尿病でない方が心筋梗塞を再発する率と、糖尿病の方が心筋梗塞を初めて起こす率が同じだという点です。再発する率が高いのは、すでに冠動脈に動脈硬化が進んでいるので当然ですが、糖尿病の方が心筋梗塞を初めて起こす率と同じなのは驚きです。これらは多くのことを物語っています。つまり、糖尿病と糖尿病に関連したいろいろな異常そのものが動脈硬化を進めることです。

糖尿病の人が心筋梗塞をおこすリスクは、すでに1回心筋梗塞をおこした非糖尿病の人と同等である。

<図7>糖尿病および非糖尿病における心筋梗塞の発症率の比較(N Engl J Med, 339:229-234,1998より改変)

では、どのような異常が問題なのでしょうか。近年の研究から

- 糖尿病に伴う高血糖

- インスリンが働きにくい状態(インスリン抵抗性)

- インスリン抵抗性に伴う高インスリン血症

- 肥満(とくにおなかの中に脂肪のたまる内臓脂肪肥満)が動脈硬化を進めることがわかっています。

さらに、おのおのの病態に注目して、なぜそれらが動脈硬化を進めるのかわかりつつあります。これらの点を説明しましょう。

7.糖尿病の血管合併症としての細小血管症と大血管障害

糖尿病になると血糖が高くなることを説明しました。急に糖尿病が出てきて、悪くならない限り、高血糖が続いても症状はほとんどありません。しかし、高血糖の状態が長く続くと、腎臓の糸球体と目の網膜の細い血管が影響を受け、糖尿病による腎臓の病気(腎症)や、目の病気(網膜症)、さらに足の神経に障害が起きたりします。これらは、糖尿病の血管合併症の中で「細小血管症」と呼ばれています。

それに対して、糖尿病に合併する狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などの動脈硬化性疾患を「大血管症(障害)」と呼んでいます。

糖尿病に合併する動脈硬化(大血管障害)はいろいろな病態が重なり合って起こりますが、細小血管症を進行させるのは、高血糖が最も影響します。アメリカで行われた大規模な調査から、できるだけ血糖値を良くすることで、腎症と網膜症が起きたり、進んだりすることを予防できることがわかっています。

8.動脈硬化は糖尿病が軽い段階から進んでいます

糖尿病の血管合併症には、細小血管症と動脈硬化症(大血管障害)があると説明しましたが、糖尿病の程度と、これらの合併症が起こる率には関係があることがわかっています。

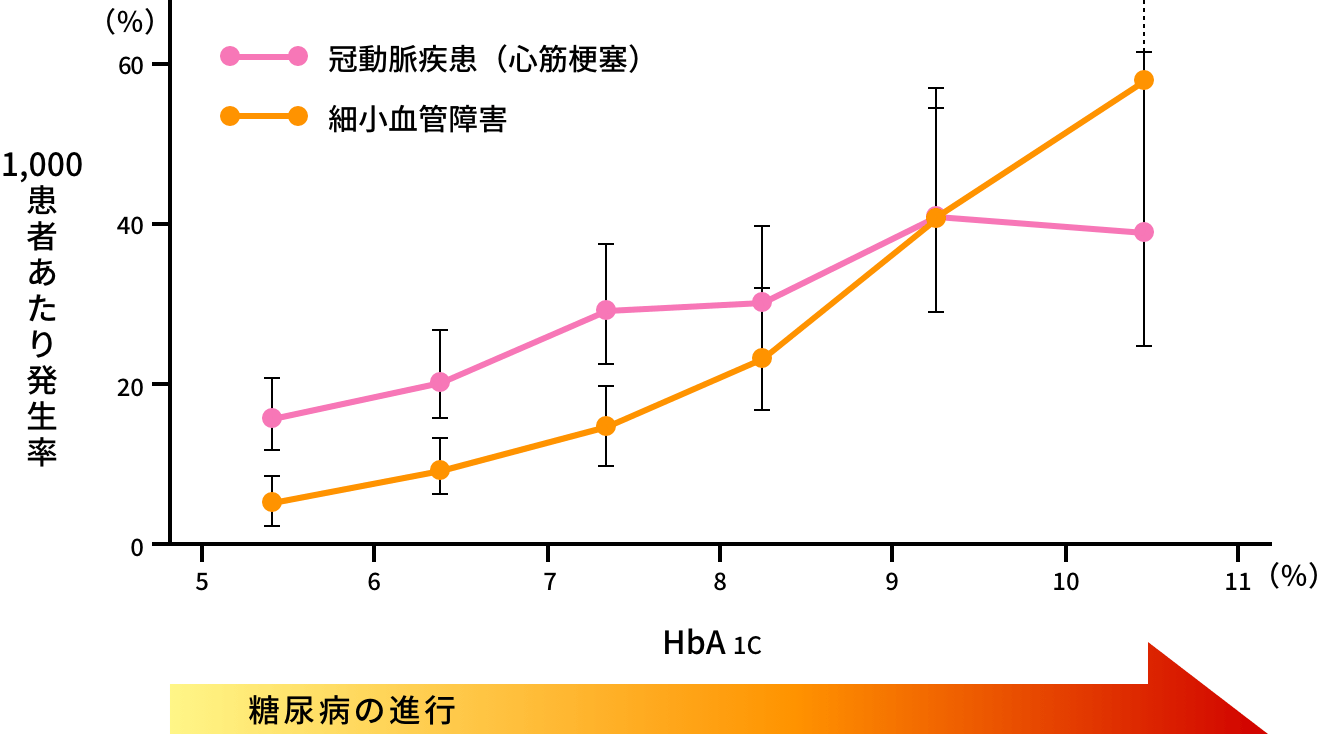

<図8>の横軸は「HbA1c(ヘモグロビンA1c)」の値を示しています。ヘモグロビンA1cは約1か月間の血糖の平均値で、数値が大きいほど血糖のコントロールが不良であることを表しています。縦軸は腎症や網膜症である細小血管症と心筋梗塞の発症率を示しています。細小血管症はヘモグロビンA1cが8%を超えると、急に発症率が高くなっています。この事実は、他の多くの調査からも明らかにされています。

では、心筋梗塞の発生率とヘモグロビンA1cの関係はどうでしょうか。確かにヘモグロビンA1cの値が高いほど、発生率が高いのですが、目に付くのは、ヘモグロビンA1cが6.5%~7.0%という比較的低い値でも心筋梗塞の発生率が高いということです。ですから、動脈硬化は糖尿病が軽い段階でも進んでいることがわかります。また、この範囲のヘモグロビンA1cの値の患者さんは、空腹時血糖よりも食後の血糖が高いこともわかっています。

<図8>糖尿病の進行と合併症の発生頻度(BMJ 321(12Aug):407,2000より改変)

9.食後高血糖が動脈硬化を進めます

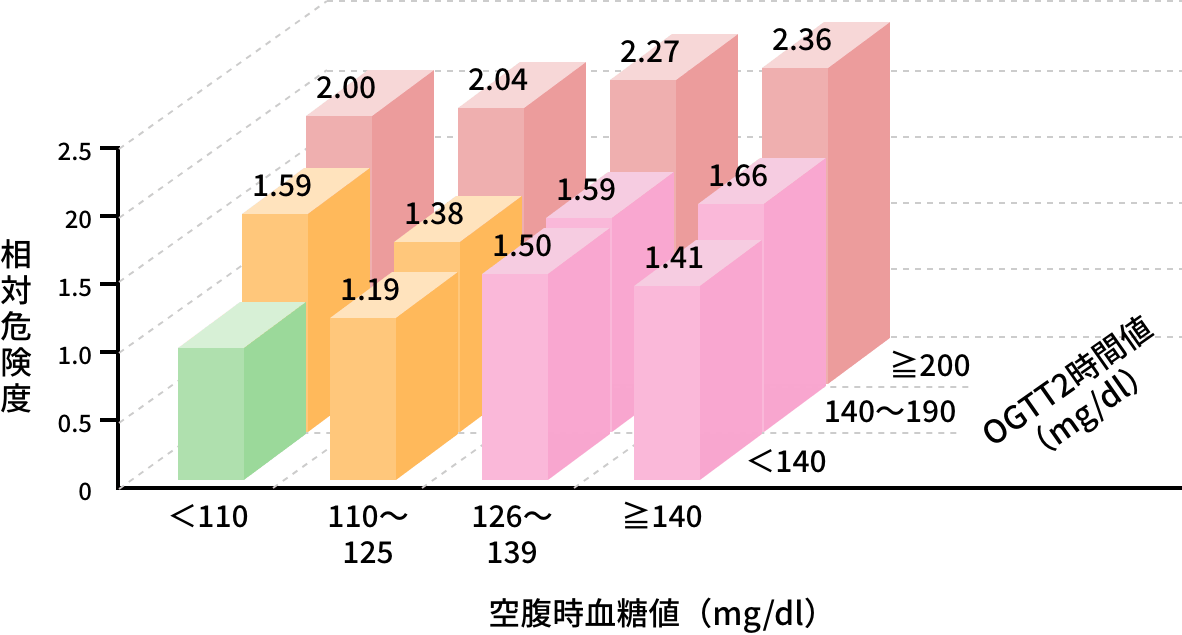

糖尿病の診断には、「空腹時血糖値」と「糖負荷(OGTT)2時間値」から、正常と糖尿病を区別し、そのどちらにも入らない場合を境界型とすること。さらに、境界型は「IFG(空腹時耐糖能障害)」、と「IGT(負荷時耐糖能障害)」に分けられることはすでに説明しました。

<図9>はヨーロッパで行われた調査の結果です。この調査は、空腹時血糖値と糖負荷2時間血糖値が総死亡率と心筋梗塞などによる死亡率に与える影響をみたものです。数字は正常の血糖値を1とした場合、どれだけリスクが高くなるかを表しています。空腹時血糖値が高くなると、確かにリスクは高くなりますが、むしろ糖負荷後2時間値が高いことが重要で、空腹時血糖値とは関係なく、死亡率が高くなっています。

<図9>の一番左の緑のバーのところを見て下さい。この列は空腹時の血糖が正常ですが、糖負荷後2時間の血糖が高くなるほどリスクは高まっているのがよくわかります。つまり、食後の高血糖が動脈硬化を進めることを示しています。

また、IGT(負荷時耐糖能障害)の方は心筋梗塞を起こしやすいこともわかっています。同様のことは日本での調査(舟形町研究。舟形町は山形県にあります)でも確かめられています。動脈硬化は糖尿病が軽い段階から進んでいるのです。

総死亡率の解析:DECODE Study

空腹時血糖が正常でも、糖負荷2時間値が高いとリスクが高まります。

同じことが心筋梗塞などの心血管病の発症のリスクでも言えます。

<図9>空腹時血糖値および糖負荷後2時間値と死亡リスク(Lancet 1999;354:617-621より改変)

10.内臓脂肪肥満が動脈硬化を進めます

私たち日本人は太ってきています。運動不足、過食、飽食の時代です。特に、ごはんなどの炭水化物を食べなくなり、その分、動物性脂肪を多くとるようになっています。その結果、私たちの体に脂肪(中性脂肪)がたまってきました。脂肪のたまり過ぎは動脈硬化を含め多くの病気をもたらすことが近年の研究でわかってきました。

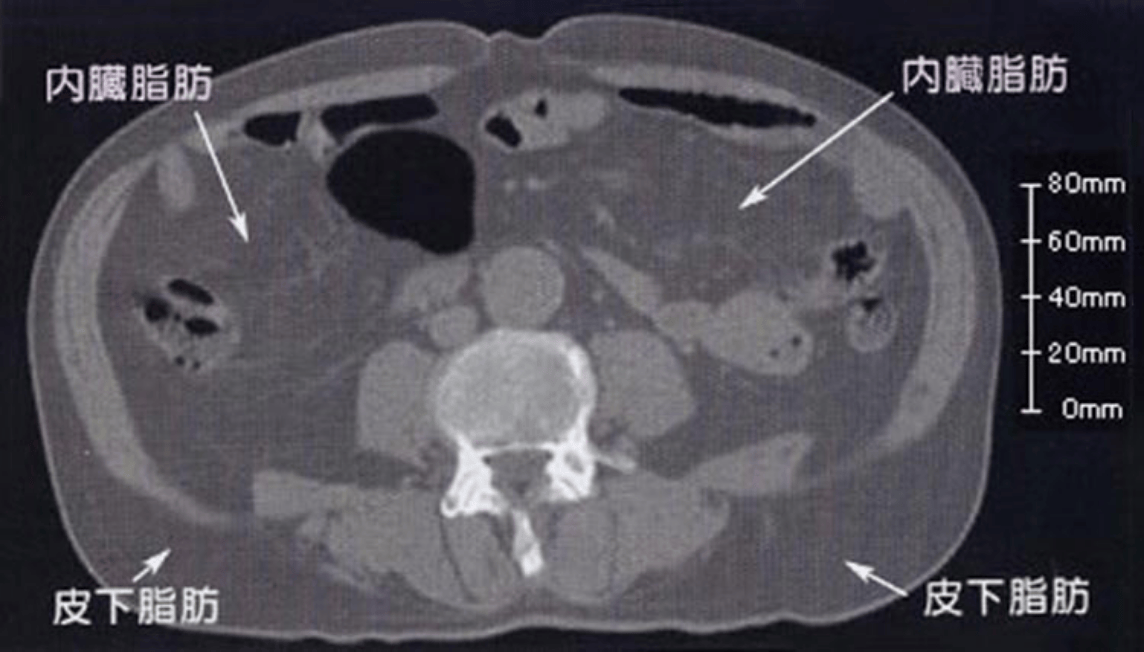

肥満には二つのタイプがあります。一つは「皮下脂肪肥満」、もう一つは「内臓脂肪肥満」です。皮下脂肪肥満は皮下に脂肪がたまるタイプの肥満で、明らかに肥満の体型をとり、「洋梨型肥満」、「下半身肥満」とも言われています。「内臓脂肪肥満」はおなかの臓器の周囲に脂肪がたまるタイプで、一見、太っていないように見える「かくれ肥満」が多く、「リンゴ型肥満」、「上半身肥満」とも呼ばれています。

内臓脂肪は、おへそのあたりでCTスキャンを取り、内臓の脂肪の面積を測定することでわかります。男女とも内臓脂肪面積が100c㎡以上あると内臓脂肪肥満と診断します<図10>。

<図10>CTスキャンによる内臓肥満の測定

11.問題はメタボリックシンドローム

内臓脂肪肥満があると、それを基に「耐糖能障害」「脂質代謝異常」「高血圧」「高尿酸血症」などが重なり合って起こる割合がきわめて高いことが知られています。

1人の人に<図11>に示すような病態(病気)が重なり合って起こってきます。

この状態を「メタボリックシンドローム」と呼んでいます。「メタボリック」は「代謝に関係した」という意味で、「代謝異常症候群」と訳すことができます。

メタボリックシンドローム(代謝異常症候群)

- 内臓肥満

- 高血圧

- 耐糖能障害

- 脂肪肝(NASH)

- 脂質代謝異常

- 睡眠時無呼吸(SAS)

- 高尿酸血圧

- これらの病態が重なり合う

心臓血管障害、脳血管障害の高いリスク群

<図11>

病態をもう少し詳しく説明しますと、「耐糖能障害」は先に説明したIGT(負荷時耐糖能障害)と軽症糖尿病のこと、「脂質代謝異常」は血液中の中性脂肪が高くなることとHDLコレステロール(善玉コレステロールとして知られています)が低くなることを意味します。

当然のことですが、メタボリックシンドロームを構成する病態はすべて動脈硬化の危険因子です。また、この症候群では脂肪肝(NASH)と睡眠時無呼吸(SAS)を合併しやすくなります。この症候群に合併する脂肪肝には特徴があり、アルコール摂取とは関係がなく肝臓に脂肪がたまり、時には肝硬変まで進むと言われています。

運動不足、過食、飽食を背景に、日本でも欧米でもメタボリックシンドロームを持っている方が増加しています。アメリカでは、40歳以上の人の約24%がこの状態(病態)を持っていると報告されています。

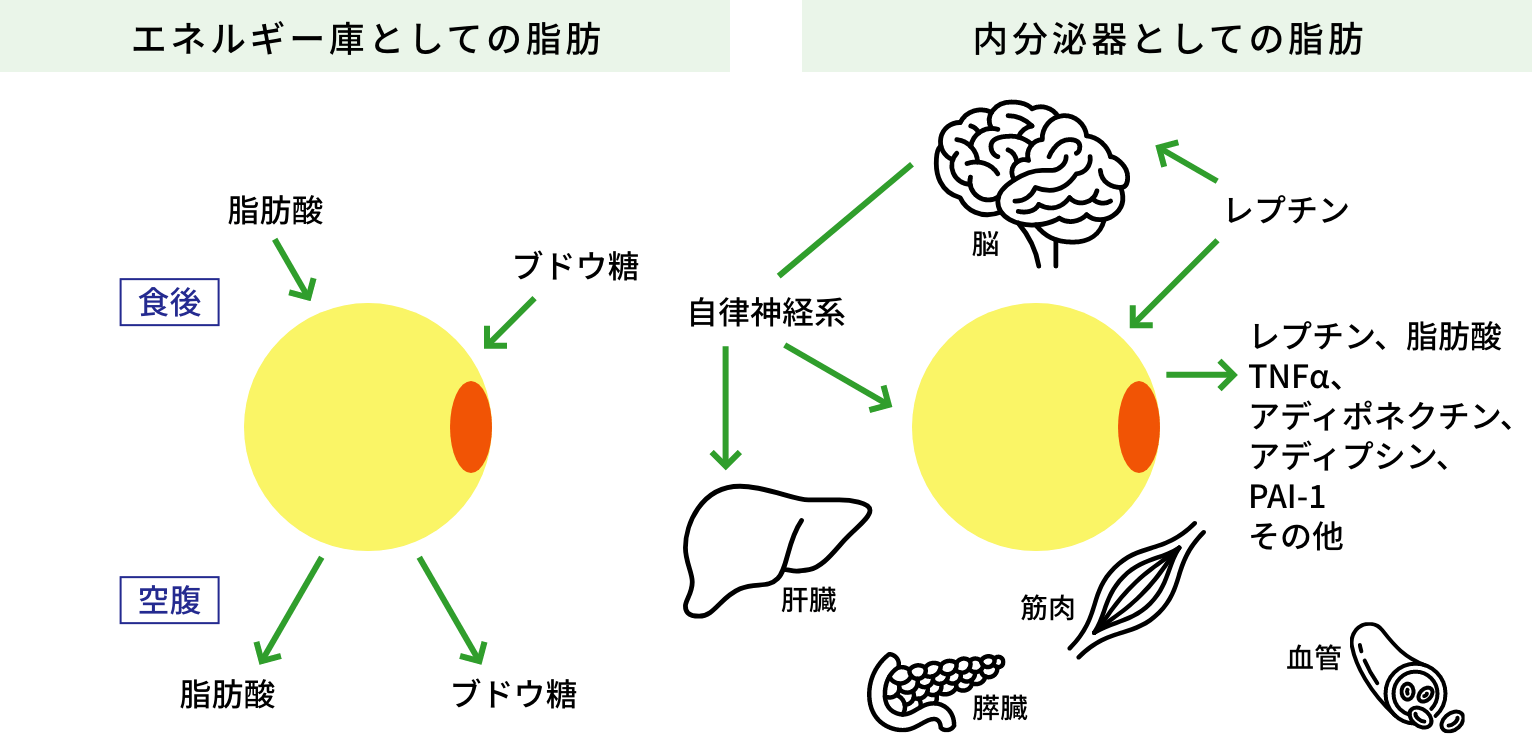

では、なぜメタボリックシンドロームが起こるのでしょうか? 内臓脂肪肥満ではおなかの中に脂肪が過剰にたまるのですが、そればかりではなく中性脂肪をためた脂肪細胞の働き(機能)が異常になります。

近年、脂肪細胞は、中性脂肪をためるエネルギーの倉庫のようなものではなく、私たちの体にとって大切な働きをする多くの物質を作り、分泌していることがわかってきました。その中には、体脂肪の量を監視しているホルモン(レプチン)や、糖や脂質の代謝を調節してインスリンの働きを調節している物質(アディポネクチン)、高血圧や動脈硬化に関係している物質が含まれます<図12>。

また、脂肪細胞の中でステロイドホルモンを合成する酵素も重要であることが知られています。ですから、肥満になると、これらの生理活性物質(アディポサイトカインと呼ばれています。「アディポ」は「脂肪の」という意味です)や酵素の働きや量に異常がもたらされ、メタボリックシンドロームに代表される状態(病態)が起こることが容易にわかっていただけると思います。

<図12>内分泌臓器としての脂肪

12.メタボリックシンドロームを持っている人は糖尿病と心筋梗塞のリスクが高い

メタボリックシンドロームを持っている人は、将来、糖尿病に進むリスクと、心筋梗塞にかかるリスクが高くなることが知られています。メタボリックシンドロームはいくつかの状態(病態)の組み合わせであることを説明しましたが、その状態をいくつ持っているかで、糖尿病と心筋梗塞のリスクが異なります。三つ以上持っている場合、その人はメタボリックシンドロームを持っていると考えます。三つ持っている人は、一つも持っていない人に比べ、糖尿病のリスクが3.2倍に、心筋梗塞のリスクは7.3倍高くなります。四つ以上持っている人はさらにリスクが高まります。特に糖尿病になるリスクは非常に高くなります(24.4倍)。ですから、糖尿病はメタボリックシンドロームを持っている人に起こりやすく、また、メタボリックシンドロームは動脈硬化を進めやすいと言えます。そして、メタボリックシンドロームは内臓脂肪肥満とインスリン抵抗性を基に生じてきますから、早くからこれらの状態をキャッチすることが大切です。

では、どうすればいいのでしょう?この答えは「糖尿病と動脈硬化」(後編)で詳しく説明します。後編では、糖尿病に伴う動脈硬化、血管合併症の予防、食事、運動などを取り上げ、「どうすればよいか」にこたえる実践的な知識、養生法を解説する予定です。