Index

1.はじめに

糖尿病と食について考えます。

糖尿病の患者さんにとって、どのような食事療法が血糖のコントロールをよくするとともに、その人の好みに合い、実行しやすく、長続きするのでしょうか。

まず、これまでの糖尿病の食事療法はどうなのかを説明します。

<表1>をご覧ください。

現行の糖尿病の食事療法(日本糖尿病学会)

カロリー制限食(低脂肪食)

- 食品のカロリー数を理解し、1日の適正量を守る

- バランスよくカロリーを配分する

炭水化物 55〜60%

たんぱく質 15〜20%

脂質 20〜25% - 適正量のビタミン・ミネラル類を取る

<表1>現行の糖尿病の食事療法(日本糖尿病学会)

1日に摂取する総カロリー(主食や副食を含めた総量)を控える「カロリー制限食」であることが特徴です。しかも、半分強のカロリーを炭水化物(糖質)から取り、たんぱく質を控え、脂肪の量を減らす「脂肪制限食」(低脂肪食)であることも特徴です。

1日に摂取する総カロリーがどれだけになるかを知るには、それぞれの食品について、どのぐらいの量が何カロリーになるかを食品交換表と呼ばれる表に基づいて、いちいち計算しなければなりません。これは患者さんにとって、なかなか厄介なことですし、必ずしも患者さんの好みに合った食事内容になるとは言えません。

多くの方には、ご飯やめん類を中心とした主食の量が多く、副食に豊かさがありません。総カロリーの中に占める炭水化物(糖質)の量が多く、食後に血糖が高くなりやすいという気になる点もあります。

というのは、食後に血糖を上げるのは、炭水化物だけだからです。ですから、従来の糖尿病の食事療法には限界があると言えます。

最近、このような反省に立って、新しい食事療法が提唱され、有効性が確かめられつつあります。「炭水化物(糖質)制限食」と、それを味付けする「地中海食」です。

<表2>(表中の低GI食はこちらで説明します)

新しい考えに基づいた糖尿病の食事療法

- 炭水化物(糖質)制限食

- 地中海食

- 低GI(グライセミック・インデックス)食

<表2>現行の糖尿病の食事療法(日本糖尿病学会)

以下で新しい食事療法を説明し、糖尿病の患者さん一人ひとりに合った“テーラーメード食事療法”を提唱します。

2.炭水化物制限食との出合い

「炭水化物(糖質)制限食」は高雄病院理事長の江部康二先生が提唱された糖尿病の食事療法です。先生は「主食を抜けば糖尿病は良くなる!」(2005年 東洋経済新報社)という本を書かれて、話題になりました。知っておられる方も多いと思います。

私も読んでみました。なぜなら、私が診ている患者さんの多くが従来の食事療法を守っておられ、夕食にご飯やうどんを食べると、翌朝の血糖が高くなるのを不思議に思っておられたからです。

最初、私は本の表題に抵抗を感じました。というのは、私たちは総カロリーを制限し、約半分のカロリーは炭水化物から取り、脂肪摂取を控えることが原則で、食後に血糖が高くなることに対しては、糖尿病の薬やインスリンを用いて下げればいい、これが糖尿病の治療だ、と考えていたからです。

しかし、江部先生の発想はまったく逆でした。食後に血糖を上げるのは炭水化物(糖質)だけだから、献立からできるだけご飯やうどん、パンを控えれば、血糖は上がらない、だから血糖のコントロールはよくなる、という考えです。

炭水化物(糖質)制限食の要点

- 一日の食事から極力、ご飯、うどん、パンなど精製された炭水化物を減らす。

これは徹底しており、実際の献立はお昼ご飯に玄米を少量食べるだけです。 - 脂肪やたんぱく質は制限なく食べてもよい。ですから、この食事療法では、従来の主食と副食という考え方はなくなっています。

- 炭水化物を食べるにしても、精製度の低い炭水化物を食べる。たとえば、玄米や全粒粉小麦などです。

脂肪やたんぱく質は制限なく食べてもいいのですが、できるだけ魚貝や肉、納豆、豆腐、チーズを食べる。この点は、あとで説明する地中海食と似ています。 - 油脂はオリーブオイルや魚の脂を取る(「油脂」についてはこの章の終りのコラムで説明します)。

- お酒は適度に飲んでかまいませんが、焼酎やウイスキーなどの蒸留酒がよい。

ビールや日本酒などの発酵酒は少し糖分が含まれるので、勧められません。

糖質制限食の特徴をまとめると

- 朝食と夕食は主食抜き。昼食のみ適量の主食を取る

- 昼食の主食以外、でんぷんや砂糖などの糖質の多い食品は不可

- 副食はたんぱく質と脂肪を主に含む食品を中心にする

- 脂肪の摂取を特に制限しないので、炒め物、揚げ物を含め、ほとんどの調理法が可

- 晩酌は、焼酎やウィスキーなどの蒸留酒を適量ならば可

「主食を抜けば糖尿病は良くなる!」(江部 康二、東洋経済新報社)より改編

<表3>糖質制限食の特徴をまとめると

私は最初、驚きました。炭水化物(糖質)を摂取し、食後に高くなる血液中のブドウ糖(血糖)を、インスリンの働きで筋肉や脂肪に取り込み、体の活動に必要なエネルギーを蓄えなければならないというのが医学の常識となっていたからです。

この考えのどこが間違っているのでしょうか。私はハッとしました。この常識は、糖尿病でない健常な方にはあてはまります。そして、現在の糖尿病の治療の考えも、この健常者に通用する常識がもとになっているからです。。

しかし、糖尿病の方には当てはまらないのです。。

この相違を十分意識して、糖尿病の食事療法を考えないといけないという思いに至り、改めて炭水化物(糖質)制限食を考えてみました。

Column

油脂とは?

油脂は脂肪酸とグリセロールの化合物です。脂肪酸は脂質の一種で、炭素と水素の単位が繰り返す、枝分かれのない鎖のような構造をしています。 脂肪酸は鎖の長さと炭素と炭素の間に二重結合がいくつあるかによって区別されます。一つあれば一価、二つ以上あれば多価です。そして、二重結合の位置をω(オメガ)の記号を使って表します。オリーブオイルは一価不飽和脂肪酸であるオレイン酸を多く含みます。 また、背の青い魚の脂には、ω3不飽和多価脂肪酸であるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)が多く含まれています。オリーブオイルや魚の脂は動脈硬化に良いと言われています。地中海食でも、オリーブオイルや魚の脂を好んで取ります。

3.栄養素の代謝を考える

「炭水化物や脂肪やたんぱく質などの栄養素は、複雑な段階を経て分解され、体のエネルギーをつくります。この過程を「代謝」と呼んでいます。 代謝の話は、かなり専門的な知識が必要で、やさしく説明するのはなかなか困難です。

そこで、内容が難しいと思われる方は

- 炭水化物や脂肪やたんぱく質などの栄養素が代謝されてエネルギーになること。

- ただし、食後に血糖(血液中のブドウ糖)を上げるのは炭水化物だけである。

の2点を理解してくだされば、この章の残りの部分は読み飛ばしてもらって結構です。

糖の代謝と脂肪の代謝

糖の代謝と脂肪の代謝は密接に関係していますから、一緒に説明します。

代謝とは、栄養素が分解され、エネルギーが作られる過程のことを言います。

体のエネルギーはATP(アデノシン3リン酸)という分子から、一つのリン酸がとれてADP(アデノシン2リン酸)に分解されることによって産生されますから、代謝の過程は、栄養素が分解されてATPが作られることと言っていいでしょう。

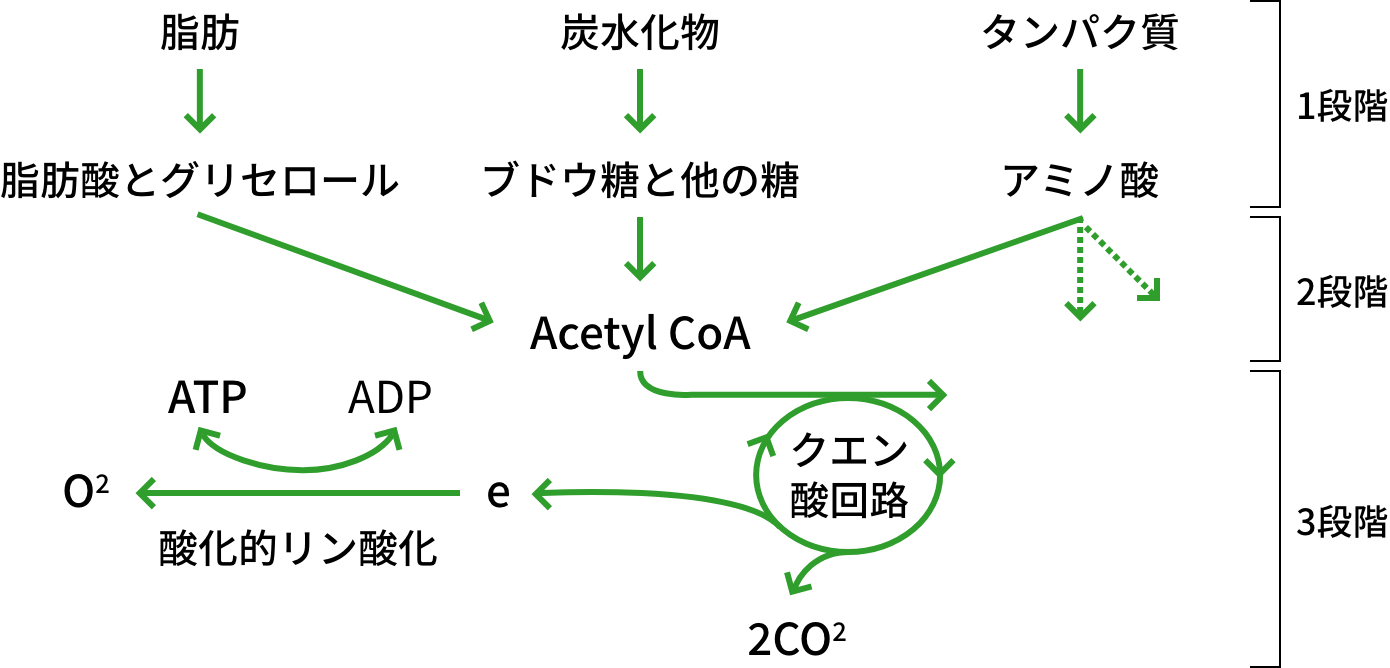

<図1>のように、炭水化物(糖質)と脂肪と一部のたんぱく質が分解され、クエン酸回路と呼ばれる過程を経て、ATPが作られます。この過程は、細胞の中のエネルギーの工場であるミトコンドリアで行われます。 クエン酸回路が働くには、炭水化物(糖質)と脂肪が燃えて、中間体である「アセチル(Acetyl)CoA」ができることが必要です。

そして、クエン酸回路がうまく作動するには、まず糖が分解(解糖)されることが大事です。解糖と脂肪酸の分解(酸化とも言います)がうまくバランスがとれていることが必要です。「人はブドウ糖(グルコース)の炎で脂肪を燃やして生きている」という生化学の有名な格言は、このことを言っています。

3段階を経て、栄養からエネルギー(ATP)が産生される

三大栄養素から体の活動のエネルギーが作られます。図に示すような多くの過程を経て、エネルギーが詰まったATP(アデノシン3リン酸)という分子が作られます。脂肪が燃える時に、いちばんATPが産生されますから、エネルギー産生の点からすると、脂肪が最も効率がいいのです。

<図1>3段階を経て、栄養からエネルギー(ATP)が産生される

たんぱく質の代謝

たんぱく質はどうでしょうか。たんぱく質は体の中でアミノ酸に分解され、それが筋肉などをつくる材料になります。アミノ酸からは、脂肪酸と糖とグリセロールがつくられます。

ですから、たんぱく質を摂取すると、時間を経て糖がつくられ、エネルギーができます。

しかし、食後に血糖を上げることはありません。

また、一部のアミノ酸から肝臓で糖が合成され(「糖新生」と言います)、必要に応じて肝臓から放出されます。空腹が長く続いても低血糖にならないのは「糖新生」のおかげですし、脳への糖の供給にもこの糖新生が大切な役割を果たしています。

ですから、三大栄養素から代謝の過程を経て、エネルギーが作られますが、食後の血糖を上げるのは炭水化物(糖質)だけです。

一部のたんぱく質は食後、しばらく時間がたってから糖になります。 脂肪は分解されても糖にはなりません。

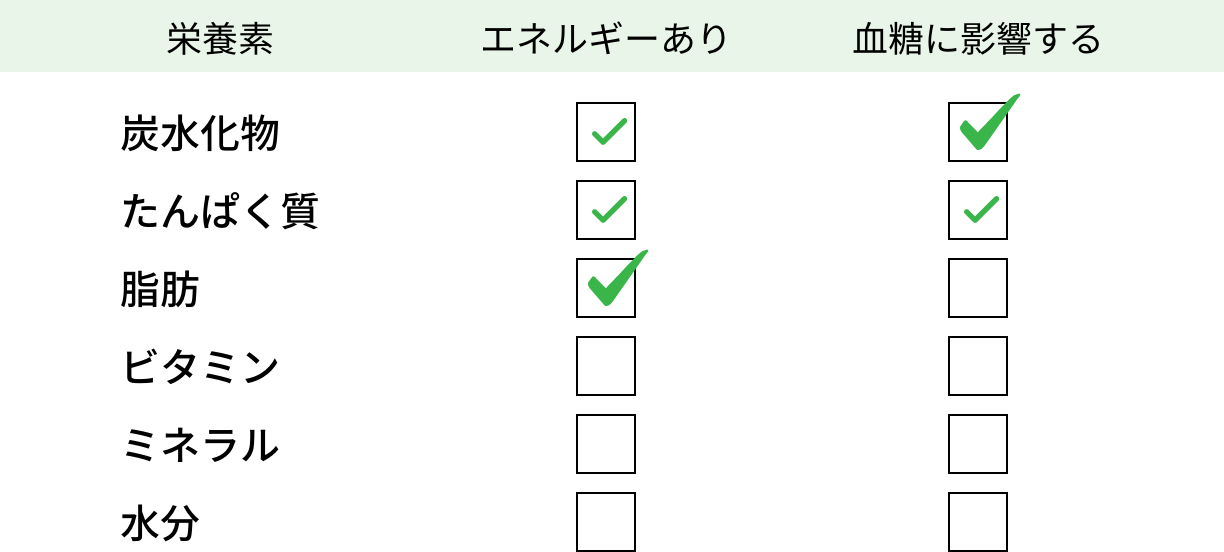

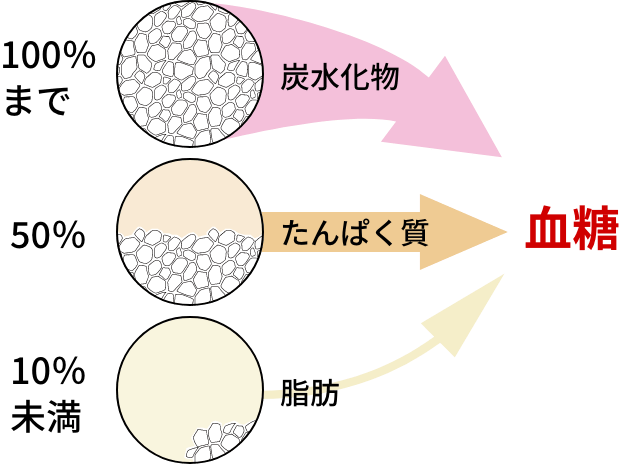

<表4>と<図2>は、栄養素のうち、炭水化物が最も血糖に影響すること、

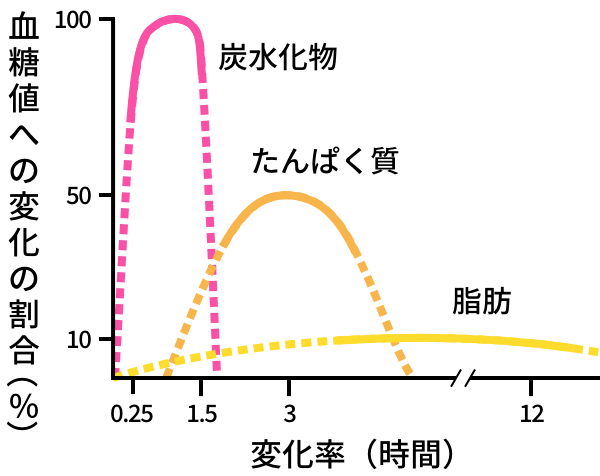

<図3>は炭水化物が最も早く血糖に変わることを示しています。

食物中の栄養素

炭水化物(糖質)とたんぱく質と脂肪を三大栄養素といいます。三大栄養素はすべてエネルギー源ですが、血糖と関係するのは、主として炭水化物です。たんぱく質の一部は血糖と関係します。

<表4>食物中の栄養素

栄養素が血糖に変わる割合

(Life with Diabetes、アメリカ糖尿病学会、1977年)より改編

炭水化物(糖質)はすべて糖に変換されますが、たんぱく質はその一部しか糖になりません。図には50%と書いてありますが、その比率はもっと低いと考えられます。脂肪は糖には変換されません。図では10%としていますが、糖にはならないと考えてください。

<図2>栄養素が血糖に変わる割合

栄養素が血糖に変わる速度

(Life with Diabetes、アメリカ糖尿病学会、1977年)より改編

炭水化物(糖質)は食後の血糖を上昇させます。たんぱく質は数時間から半日かけてその一部が糖に変換されます。ですから、食後の血糖を上昇させるのは炭水化物だけです。

<図3>栄養素が血糖に変わる速度

Column

人のエネルギー源はなにか?

標準的な体格の人で、脂肪が10キログラム、グリコーゲンが250グラム蓄えられています。カロリーにすると脂肪が90,000キロカロリーで、グリコーゲンが1,000キロカロリーになり、脂肪の方が、グリコーゲンに比べて約90倍もエネルギーがあります。

人は脂肪から圧倒的に多くのエネルギーを得ています。では、ブドウ糖はどのようなときに使われるのでしょうか。それは、運動の時と、食後に血糖が上昇した時に筋肉で使用されます。インスリンの働きは、後者の場合に必要です。

ブドウ糖はごく限られた場合に、エネルギーとして使用されます。

4.インスリンの働きと炭水化物制限食の関係は

「1日の食事のカロリーを制限しなさい」。糖尿病の患者さんは糖尿病の食事療法について説明を受ける度に、カロリーという言葉を散々聞かされます。

定番の糖尿病の食事療法の原則は、前に説明しましたように、カロリーを控え、一定にし、栄養素の配分は、炭水化物が5割から6割を占めるように取り、脂肪を控えることでした。

では、カロリーとは何でしょうか。カロリーとは、人の活動に必要な体内でつくられるエネルギーのことです。ですから、もともとカロリーは、血糖や高血糖とはまったく別のことを意味しています。。

では、インスリンの分泌や働きが低下している糖尿病の患者さんが「1日の食事のカロリー制限を」と教えられる理由はなんでしょうか?

ここでインスリンの働きを考えてみましょう。 インスリンは全体としてはエネルギーを蓄える方向に働きます。筋肉や脂肪組織では、糖を取り込み、筋肉運動に備えます。この働きが糖尿病になると障害されますから、血糖が高くなります。

脂肪組織では脂肪の分解を抑え、中性脂肪を蓄えるように働きます。また、肝臓では一部のアミノ酸から糖がつくられますが、この「糖新生」の過程を抑制し、つくられた糖が不必要な時に肝臓から放出されるのを監視しています。

糖尿病になると、この監視する力が落ち、血糖を高めます。長期にわたるインスリンの作用としては、アミノ酸からたんぱく質を合成し、核酸とDNA(デオキシリボ核酸)が合成されるようにします。このようにインスリンは「同化」(エネルギーを蓄え、体の骨格を作る働き)のホルモンです。

インスリンは多くの働きをしていますが、栄養素が燃えてエネルギーが産生される過程である代謝には、関係していません。

ですから、糖尿病の方がカロリー制限を勧められるのは、エネルギーの産生に支障があるからではなく、単に食べる量を控えることによって、食後の血糖の上昇を抑えることが目的のようです。

しかし、従来の糖尿病食では、約半分以上のカロリーを食後の血糖を上げる炭水化物で取るように教えられるわけですから、矛盾しています。

5.理にかなっている炭水化物制限食

糖尿病の病態、つまり高血糖をきたす原因・要因を考えてみましょう。糖尿病の方はインスリンの分泌が悪いか、インスリンの働きが低下して糖をうまく処理できないので、血糖が高くなります。

糖尿病が軽い場合は、食後の血糖だけが高くなりますが、糖尿病が進むと食後の血糖の上がり方がより強くなるとともに、空腹時の血糖も高くなります。血液中に糖がよどんだ状態は、血管にダメージを与え、細い血管が障害されたり、動脈硬化を進めたりします。 ですから、インスリンの分泌やインスリンの働きが低下している糖尿病の方は、炭水化物(糖質)を取るのを極力控え、食後の高血糖を抑え、その代わりに、脂肪やたんぱく質を取り、それを燃やしてエネルギーを産生して、活動に備えることは理にかなっています。この食事療法には大きな利点があります。インスリンを節約できることです。

膵臓(すいぞう)のβ細胞からのインスリンの分泌を刺激するのはブドウ糖だけです。糖質を多く取り、食後の血糖が高くなると、それだけインスリンの分泌が高まります。このように血糖に応じてインスリンが分泌されることを「インスリン反応」と呼ぶことにします。

この食事療法では食後に血糖が高くなりませんから、インスリン反応は高まらず、膵臓のβ細胞に負担をかけません。

糖尿病の薬の一つスルフォニル尿素剤(SU剤)は、β細胞を刺激して無理にインスリンを出す薬ですから、β細胞が弱っている糖尿病の方には使いたくない薬です。

炭水化物制限食はβ細胞の負担を軽くしますから、SU剤を減らすか、中止できる場合があります。同じ理由で、インスリンを打っておられる方には量を減らすことができますし、場合によっては打たなくてすみます。

他にも利点があります。最近、食後に血糖が高くなることは、動脈硬化を進めたり、心筋梗塞(こうそく)を起こすリスクになると言われています。だから炭水化物制限食は動脈硬化から起こってくる病気を予防できる可能性があります。

最後の利点は、低血糖を防ぐことです。食後の血糖が高くならないので、膵臓のβ細胞を刺激する薬やインスリンを減らせるからです。糖尿病の患者さんにとって低血糖はいやなものですから、この療法はありがたいものです。

6.炭水化物制限食の考えに落とし穴はないのか

このように極端に炭水化物(糖質)を制限した場合、本当に私たちの体に害はないのでしょうか。糖質は体にとって大切なエネルギー源です。しかし、先に説明しましたように、脂肪とたんぱく質がエネルギー源の代わりになることができます。

次の心配は、脳は栄養として糖をもっぱら利用しているので、炭水化物制限食は脳によくないのではないかという疑問です。

しかし、炭水化物制限食といっても、まったく糖質を取れなくなることではありません。糖はたんぱく質が分解されて生じるアミノ酸から肝臓でつくられますから、この疑問も心配する必要はありません。

では、インスリンの働きが必要な「同化」(エネルギーを蓄え、体の骨格を作る働き)の過程に、炭水化物制限食はどのように影響するでしょうか。糖からつくられるグリコーゲンは肝臓や筋肉に蓄えられ、運動などの活動に使われます。ですから、筋肉運動や体力の維持の運動でグリコーゲンが不足して支障をきたさないかと心配されるかもしれません。しかし、よほど激しい運動を空腹時に続けない限り大丈夫です。

最後の疑問は、この食事療法ですと摂取する脂肪やたんぱく質の量が増える可能性があり、太って、かえって糖尿病は悪くならないかということです。この疑問は私たちの体の代謝や食の根幹にかかわっています。膵臓のβ細胞からインスリンの分泌を刺激するのは糖質だけです。つまり、糖質を多く取り、食後の血糖が高くなるとそれだけインスリンの分泌が高まります。

このように血糖に応じてインスリンが分泌されることを「インスリン反応」と呼ぶと説明しましたが、インスリン反応が高まると血中に過剰にインスリンが分泌されるのです。過剰なインスリンは肥満をもたらします。

しかし、炭水化物制限食はインスリン反応をなだらかにしますから、インスリンは過剰にはなりません。その意味では、この食事は肥満をもたらさないと言っていいでしょう。要は、脂肪の取りすぎが肥満をもたらすわけです。しかし、日常の食事にたんぱく質や野菜をうまく組み合わせれば、まず脂肪を取りすぎることはありません。

7.炭水化物制限食の要点‐糖の代謝から脂肪酸の代謝への変換

炭水化物(糖質)制限食は、脂肪を主として取り、食後の血糖を下げ、「インスリン反応」を低くすることで、β細胞を休ませる療法と言えます。インスリンが不足している糖尿病の方や、肥満でインスリンの働きが低下している糖尿病の方にも有効です。主食が炭水化物(糖質)から脂肪に変わったとも言えます。言い換えれば、体の代謝の経路をブドウ糖ではなく脂肪酸を中心にした経路に変えたことになります。

8.糖尿病食としての地中海食

このように考えると糖尿病の食事療法には、地中海食もお勧めです。私は東京慈恵会医科大学の横山淳一先生の書かれた「低インスリンらくらくダイエット」(日本文芸社 2002年)から多くを教えられました。

地中海食は「低インスリンダイエット」や「低GI食」と呼ばれる食事療法と密接に関係しています。これらの食事療法の考え方は、実は炭水化物制限食にも生かされています。

同じ量の炭水化物を取っても食後に血糖値を上げる力は食品によって異なることが、最近の研究でわかってきました。その物差しとなるのが「グライセミック・インデックス(GI)」と呼ばれる指標です。

GI値は、ブドウ糖を基準にして、炭水化物や果物を食べた時に、血糖がどの程度上昇するかを表し、その値が低いほど食後の血糖値が上がりにくいことを示しています。つまり「低GI食」は、GI値が低い食事のことです。

玄米は白米に比べてGI値が低いので、低GI食です。逆に、白米はGI値が高く、食後の血糖が上がりやすくなります。低GI食を取ったほうが、食後の血糖の上昇は抑えられ、インスリンの分泌は低くなります。

食後、血糖の上昇に応じてインスリンが多く分泌されると肥りやすくなりますから、「低GI食」はインスリンの分泌が少なくてすむ「低インスリンダイエット」と言えます。この考えは炭水化物制限食の一つの柱でもあることもわかっていただけると思います。

「地中海食」は南イタリアの風土食です。主食はパスタです。パスタは低GI食の代表です。オリーブオイルをたくさん使い、油の少ない子羊の肉や背の青い魚が副食です。また、豆をたっぷり取り、キノコ類を食べます。チーズはナチュラルチーズを食べ、赤ワインをたっぷりと。オリーブオイルや背の青い魚の脂が動脈硬化を防ぐように働くことは前に説明しました。

南イタリアでは、はじめにパスタをたっぷり食べるようですから、炭水化物制限食とは言えませんが、それ以外は炭水化物制限食と似たようなものですから、糖尿病の方の食の幅を広げるのにいいヒントになります。

私が、地中海食は炭水化物(糖質)制限食を補い、味付けをするものだといった理由はここにあります<表5>。

糖尿病食としての地中海食

南イタリア料理のもつ健康効果

- GI値の低いパスタが主食

- 豆類やキノコ類の料理が多い

- 油脂はオリーブオイルを用いる

- チーズはナチュラルチーズを用いる

- 魚は種類が豊富で青背の魚を多く食べる

- ハーブを上手に使う

- 肉は脂肪の少ない部位を食べる

- 適量のワインを飲む

- 緑黄色野菜の種類と量が豊富

- 甘味は果物やハチミツで

「低インスリンらくらくダイエット」(横山 淳一、日本文芸社)より改編

<表5>糖尿病食としての地中海食

9.糖尿病食としてのエビデンス

では、従来の糖尿病食である「脂肪制限食(低脂肪食)」と、「炭水化物制限食(低炭水化物食)」と「地中海食」では、どちらが糖尿病の養生にいいのでしょうか。

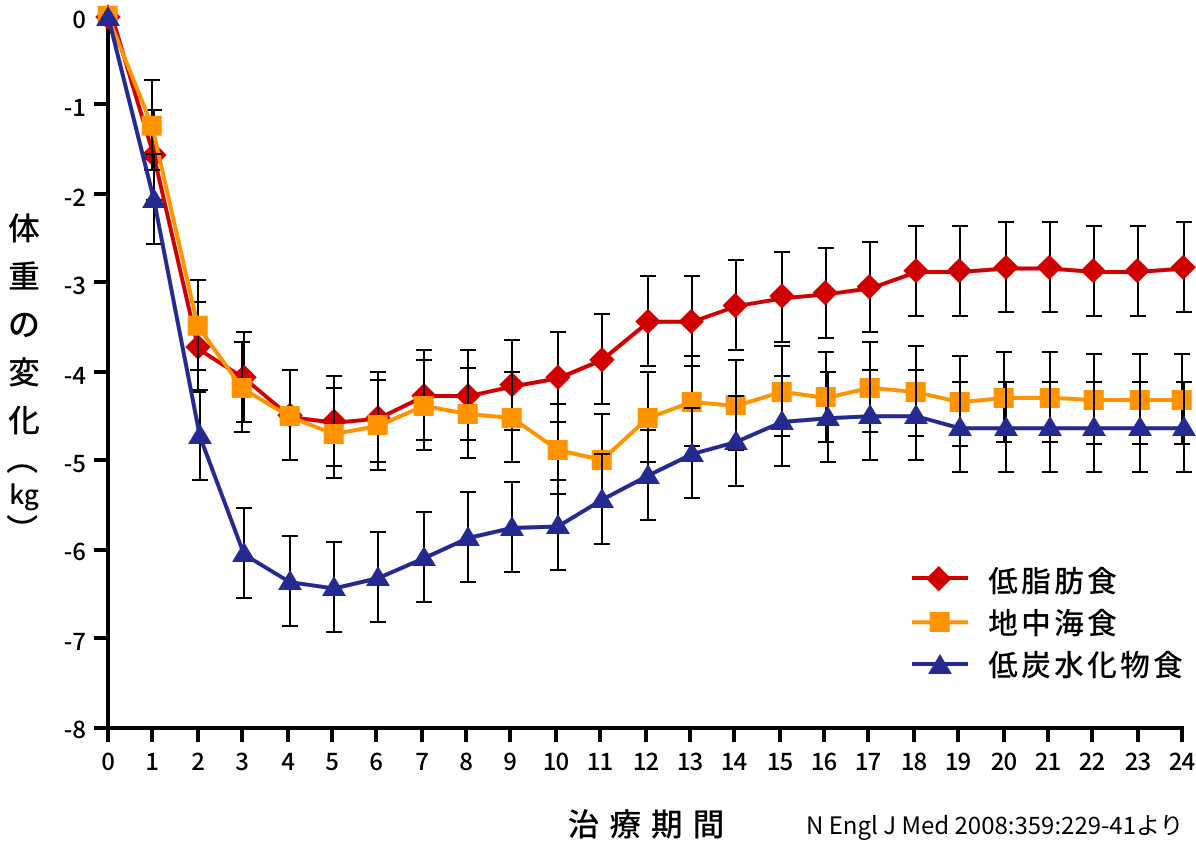

最近、「ニューイングランド医学誌」に興味ある調査の結果が報告されています。この3種類の食事療法のいずれかを、肥満の人と糖尿病で太っている人に取ってもらい、減量効果と糖や脂質の関連の指標にどのようにいい効果をもたらしたかを調べました。

結果は私たちが予期したものとは違っていました。「炭水化物制限食(低炭水化物食)」と「地中海食」は「脂肪制限食(低脂肪食)」に比べて、減量効果はよく、しかも長続きしました。また、前の二つの食事療法は、糖や脂質に関係する指標にもいい効果がでていました<図4>。

このことは、糖尿病食の選択肢が増え、従来の糖尿病食だけでなく、炭水化物制限食や地中海食が有効な糖尿病食になることをはっきり示しています。

献立に幅ができ、その人の好みにより合わせることができるという点で、炭水化物制限食や地中海食の方がすぐれていると言えます。

糖尿病の食事療法もテーラーメード療法の時代になったと言ってもいいでしょう。その方の糖尿病の状態や好みに応じて、食事療法を選択できるのです。

低炭水化物食と地中海食は低脂肪食に比べ減量に有効である

<図4>低炭水化物食と地中海食は低脂肪食に比べ減量に有効である

10.おわりに

糖尿病と食の話題は、想像する以上に奥が深いのです。

一歩踏み込んで考えると、従来の糖尿病食は、私たちの体の栄養素の代謝や、糖尿病の病態からみて、必ずしも理にかなったものではありません。炭水化物制限食や地中海食の方が、糖尿病の方にはむしろ適したものです。

このように考えると、糖尿病の患者さんの食のあり方も随分幅がでてきますし、長続きする食の養生を実践できます。糖尿病をよくすることから、栄養素のバランスを再検討するきっかけになりますし、それぞれの国で育まれてきた食に、もっと目を向ける機会にもなります。

最後に、ぜひ注意してほしいことがあります。腎臓の悪い方(糖尿病腎症をもっておられる方)、血糖コントロールのためにインスリンの分泌を促す薬を飲んでおられる方、インスリンの注射をしておられる方は、炭水化物制限食を始める前に、主治医によく相談をしてください。

低血糖になったり、たんぱく質を多く取ったりすることになり、腎臓の病気(糖尿病腎症)を進める可能性があるからです。